简要说说自己走过的申请之路。英语考试是不难的,刷题刷了一个月,勉强及格,考完一次后,没有任何刷分的动力。

考试总是确定的范围、确定的题库、可预测的结果,但邀请信就不同了。我始终推荐这样的顺序:合作关系>导师推荐>DIY。难度系数逐渐加大。

但如果没有合作关系,又没有内推资格,迷茫如我,浩浩人海,如何能找到心怡的研究团队和可靠的外导呢?回望从零开始的申请道路,我把整了个流程分成了四个步骤。

其一,根据自己专业、研究方向、学校倾向及地域倾向匹配导师,制作联系薄。

专业的关键是,有一到两篇英文论文介绍自己的学术背景,比较汗颜的是,我的学术背景相对薄弱。虽然研究生阶段以糖尿病及内分泌科疾病作为论文的专攻导向,但是只产出了一些中文的文章,且以理论探讨、个案报道为主,和真正的研究性论文相差甚远。当时唯一的英文论文是一篇中医药治疗糖尿病的荟萃分析,以及在投的毕设。

这或许是后来邮件回复率较低的原因之一。

即使如此,我也仍旧把内分泌专业的研究团队,作为申请方向。同时以欧洲为主要目标,一方面考虑和女友的团聚,另一方面听闻美国对CSC的排斥和拒签。首先检视了瑞士的几大公立大学:苏黎世,苏黎世工业,伯尔尼,巴塞尔,但相关的内分泌团队并不多,因此我再搜寻了德国的研究所,找到了德国糖尿病研究中心(DZD, Zentrum für ),作为学术联盟,这个研究所汇集了德国所有高校的糖尿病研究学者,多为国际名校,比如慕尼黑工业大学,海德堡大学,曼海姆大学,马克思-普朗克研究所,从官网上把主要研究者的信息摘录下来,确认研究细节方向,代表文章以及邮箱,以供之后邮件中细致交流。(虽然后来投多了,也就不再根据收件人调整套磁信内容了)

同时,我额外检索了北欧五国的高校,比如丹麦的哥本哈根大学,芬兰的赫尔辛基大学,以及我梦寐以求的诺奖之地——瑞典的卡罗琳斯卡医学院(KI),不出所料,欧洲所有高校中,KI是内分泌疾病中研究团队最庞大的高校,足足有12个小组,100多名研究人员,在里面总有合适的团队。

其二,准备套瓷邮件内容。一般而言,简历、学术论文是必须的,成绩单、获奖证明、导师推荐信(英文)则是锦上添花的内容,套磁信本身,主要强调对外方研究内容的了解,突出和自己研究方向的匹配,甚至可以列出研究计划,最关键的是,说明自己CSC资助的身份,代表不会花费对方的资源。

其三,投递和等待。务必优先选择G-mail或者edu教育邮箱投稿,不要用QQ邮箱,否则大概率会因为数字乱码过多,被对方G-mail拦截或扔进垃圾箱。为了及时回复邮件,尽量让教育邮箱绑定到常用的邮箱里。群发当然是必要的,但是为了避免尴尬,比如同一个单位的不同导师同时收到自荐信,还是有策略性地发送比较好。我一般选择五位不同单位的导师,同时发送,等待一周,无果后,再新选择一批。旧者则被标注,表示不再联系。

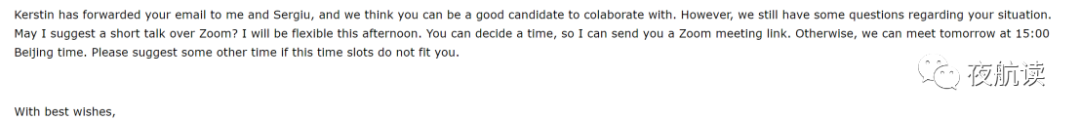

从2021.8.17开始,我发出来第一批“求职信”,到第五批,也就是9.26,收到了最终的面试邀请。中间一度被拒,比如教授要退休的。

比如不收访问学者/学生的(但这里也许存在误会,我并非要寻求“”,而是交流学习,“”,他可能误以为我在求职)

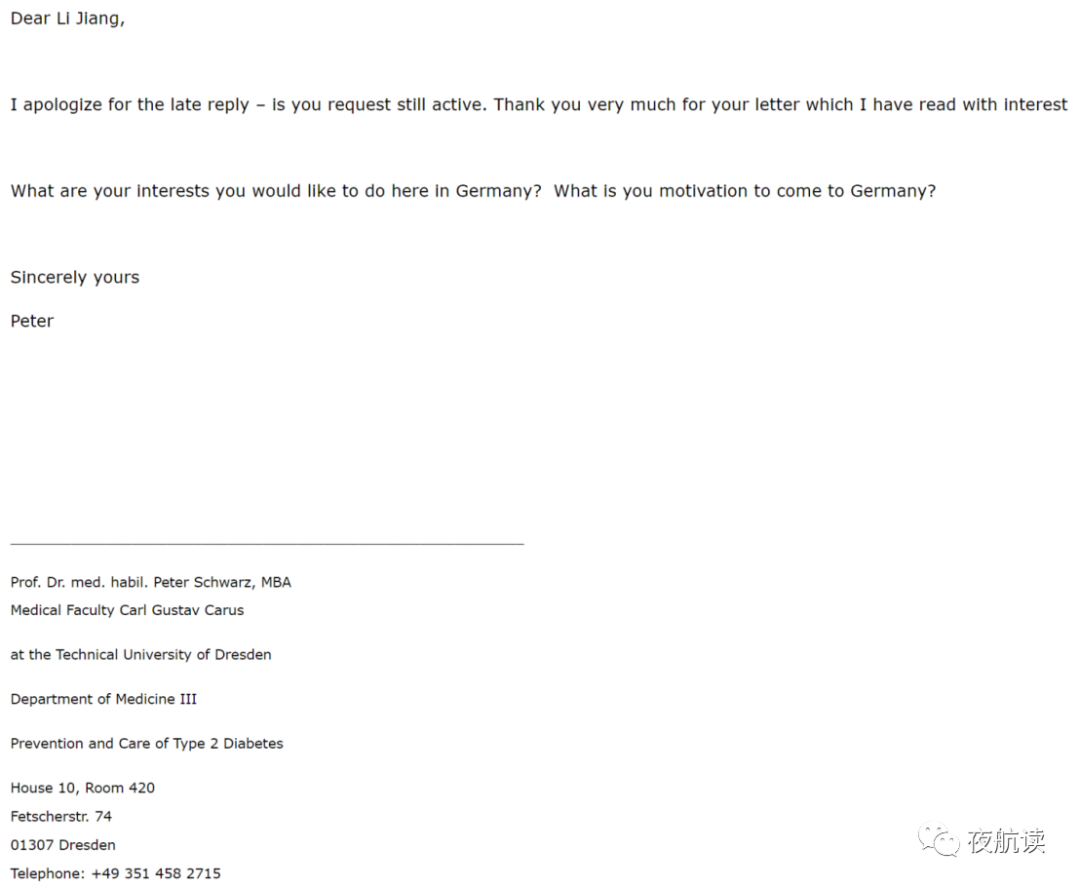

再比如对我的出现十分诧异,想要深入交流的。

但是当我介绍了自己的研究方向后,显然触及到了对方的盲区,但我完全没有把握开启科研领域的合作,因此未敢深入聊下去。

直到收到这封如此肯定的回信,我知道机会就在眼前,需要准备面试了。

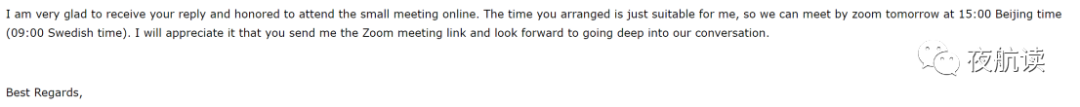

其四,准备面试和交流。接到邀请的刹那,我立马给予了肯定的回复。

同时,开始准备一个线上会议的PPT。内容主要有自我介绍、研究背景、申请动机和联合培养研究计划。大纲其实抄袭了自己之前参加博士推免考核的答辩PPT,其内核不正好是共通的吗?说服大佬,请给我offer。

自我介绍里,我放进了学科成绩(英文版),各种证明及证书(及其翻译),研究背景里着重介绍了发表的sci文章和硕士研究课题,从课题和文章出发,结合外方课题组的研究优势和趋势,阐述到此次的申请动机,顺势简要畅想了研究计划,叙述了加入对方团队后,自己能够帮助的,能够学习到的,以及希望研究到的内容。

由于毕业压力在身,我试图加入一些中医药的干预。被外导告知,这几乎是不可能的,且不说欧洲严格的动物伦理和对天然药物的限制,光是带药出境,都是一件极其麻烦的事。国内成熟的中医药基础研究,比如汤剂灌胃,含药血清干预细胞,在外国人看来都是不可思议的事情。我只能将干预药物设置为化合物,才勉强获得许可。

而对方关心的问题主要有两个,一个是我毕业对于文章的需求,由于交流时间有限,我不可能产出足够的科研数据,因此对方担心我用较瑕疵的数据去水文。另一个关心我的资助来源——data and money, always matter. 而我表示这都不是问题,申请学位用的小论文早已发表,而CSC的资助额度以足以让我进行一年的访问。对于我关心的毕业设计(),对方却认为轻而易举。真是国情不同,思维有异。

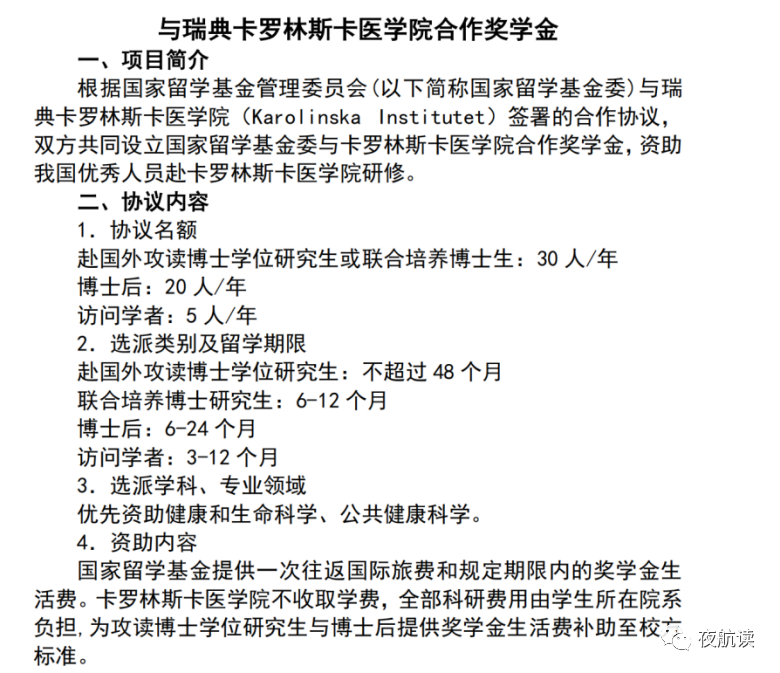

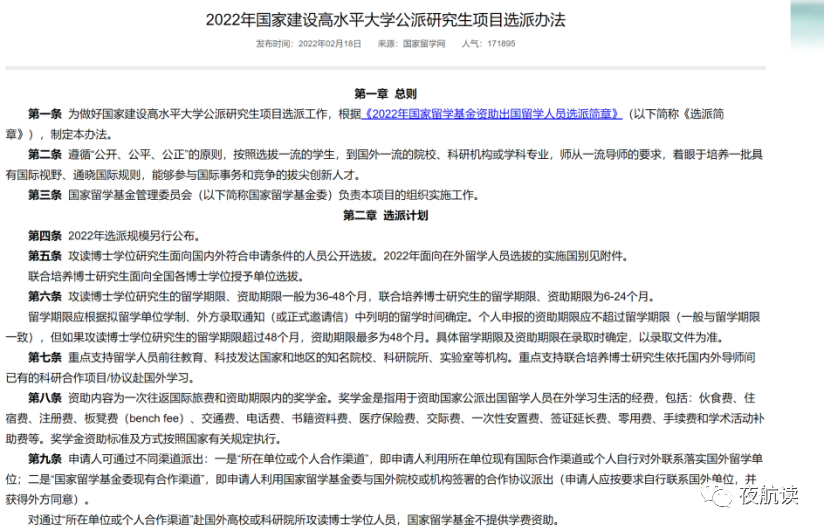

口头给予offer后,中间一度未再联系,将外方课题组近5年的文章精读了一遍,大致了解了对方的研究动态。直到CSC的申请通道开启前一周,我才向对方索要了正式的offer,值得一提的是,这个offer可以申请两个途径,一个是高水平项目,一个是CSC-KI国外合作项目。这两者有什么区别呢?如下所示,首先是开始时间不同,高水平晚两个月开放申请通道。

其次是负责部门不同,国外合作项目是欧亚非事务部负责,而高水平归属出国留学选配部(以后催结果时打的电话不一样)。

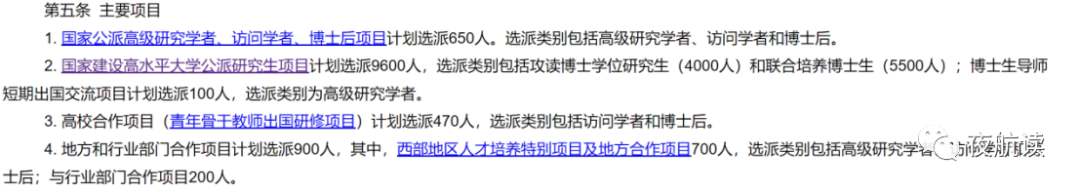

最关键的,选拔范围不同。

KI合作奖学金招录30人,只涵盖医学生。高水平项目选派9600人,不限制专业。

KI联培学生和攻读博士学位的名额是一起的,而高水平是分开的(5500人)。

另外,KI合作奖学金最长资助年限是12个月,而高水平可以24个月。

从竞争程度和资助时间来看,高水平无疑是更友好且更高把握度的项目,但是当时我已博一下,课题进展近乎于零,国外研究很难作为毕业课题的一部分,直接出去两年,回来必然延毕,所以我的想法在于,早点出发,早点回来,交流一年,方为上策,因此选择了三月即开启申请通道的合作项目。当时的如意算盘是,5月CSC审核通过(如官网所言),8月签证下发(如移民局所言),八月底即可出发。

但变故如期而至。

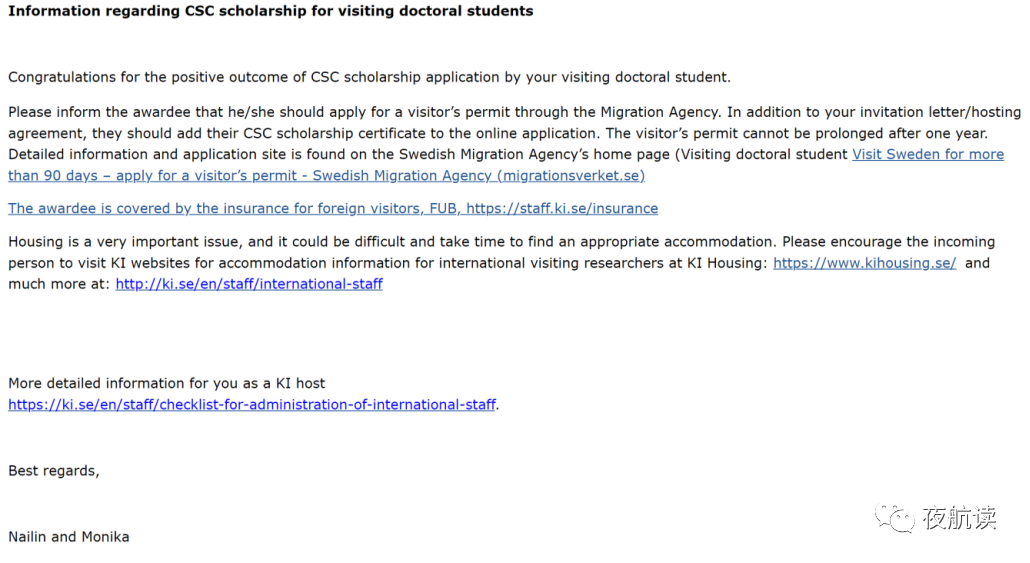

首先由于反反复复的疫情,导致CSC审核速度大幅降低,五月都结束了,一点动静都没有,我数次打电话催促,方知晓,由于居家办公,公用电脑上的数据不能拷贝到个人电脑,工作人员还来不及发给审核专家,期间足足有一个月进度是停摆的。我在6月18日收到CSC贺信,等待得已经麻木。本以为之后通过大使馆办理签证,外国不受疫情影响,总该顺理成章了吧,没想到更大的麻烦来了。

对于一年签的联合培养博士生,瑞典不提供学生签证,而提供访问许可(),作为居留许可( permit)的一个小类别。这份申请由瑞典移民局( Agency)审批,因此我需要在移民局官网上提交材料。大使馆只负责三个月内的短期交流活动的审批。

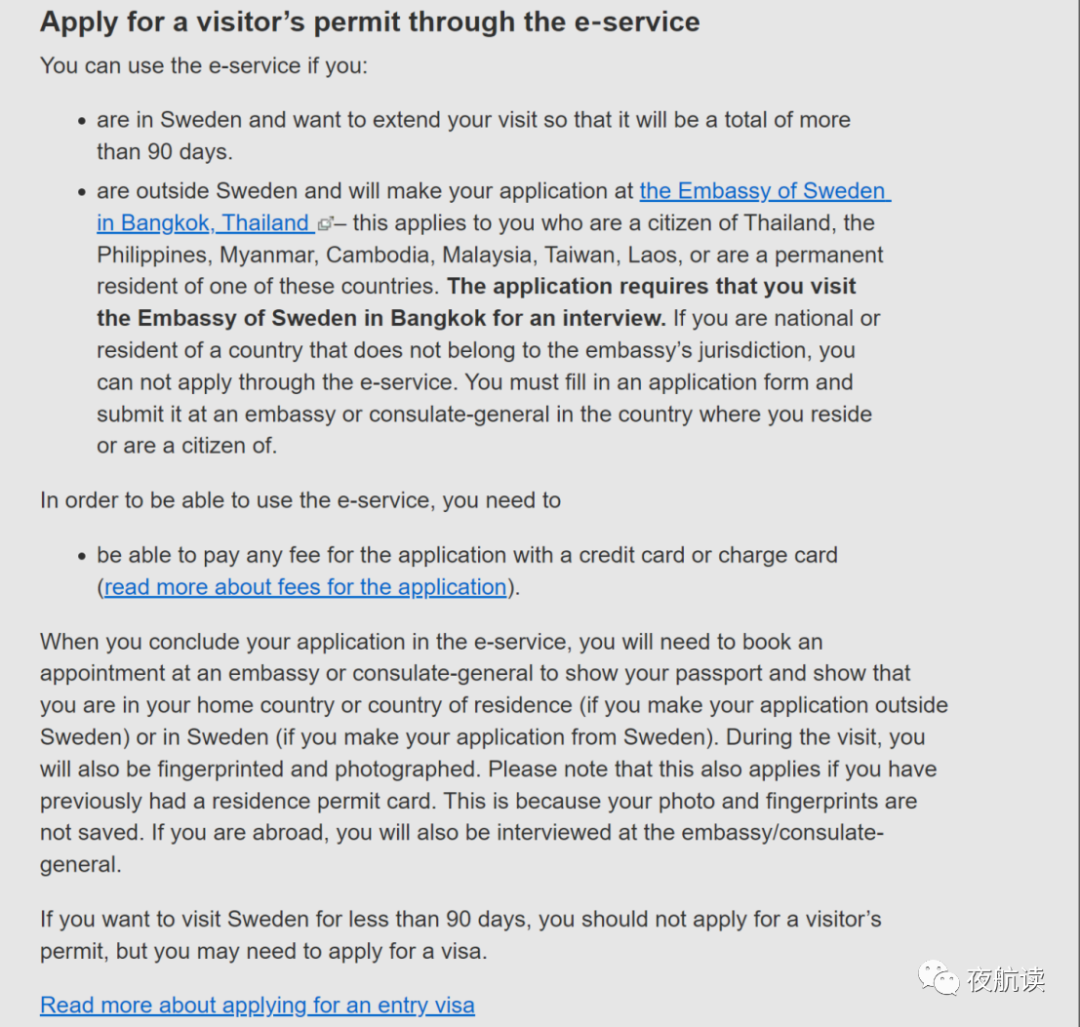

这时,最有意思的事情出现了,网上所有,所有的攻略,都指向移民局官网e-service申请

;

一步步按流程,上传材料,so easy,哪怕需要翻墙申请账号,提交验证码,都是很好解决的。但在最后一步,它居然跳出来让我选择线下单位。我疑惑了,说好的线上审核呢,怎么还要去实体单位呢?而且还是在外国?

于是我仔仔细细研究了老半天官网,发现这么一段醒目的提示。

“如果你人在外国,需要线上申请探访许可,那么你得是以下地区的长住居民(泰国,老挝,马来西亚,菲律宾等),并且,需要去泰国曼谷的瑞典移民局当面面试!”

而大陆的申请,只能提交纸质版材料交由当地大使馆,大使馆再转寄给移民局。后来,我去大使馆问老外,说存不存在递交线上的可能。他斩钉截铁地否定了我。所以我至今不明白,2020年前通过e-service提交的到底是什么类型的签证。毫无疑问,不是访问签。

我又仔细研究了申请所需的材料,除了常规的资助证明,护照,保险,邀请信之外,还需要填写一份申请表,表格内容无非也是个人基础信息,入境目的,外导单位地址一类,唯独出入境时间需要斟酌,涉及移民局批准的时间。我按照原定计划,预计8月中旬入境,以及离境,后来他确实按照离境时间,让我明年8.19离开,但是批下来已经是今年9月了,等于扣了我一个月的时间,无力吐槽。

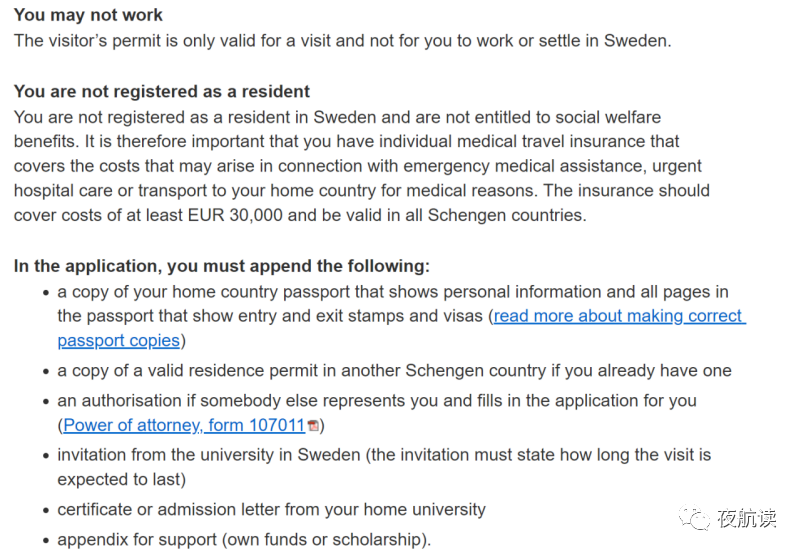

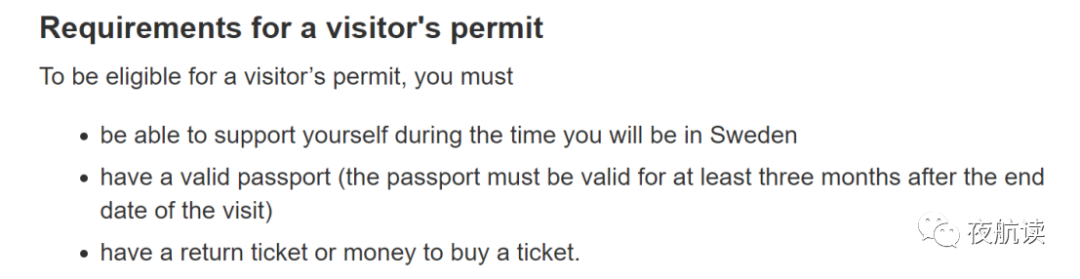

另外,极具迷惑性的信息是,在visitor permit的申请要求总目里,有这样一张图片:

这个要求比上一张图简单,其实是所有访问许可的大致要求,而上一张是博士学生的具体要求,两者差别是总要求里,有对机票的描述。“有钱买返程机票或已有机票”,那到底需要不需要买呢?

实际上是不用的,因为里明文写了资助,可以作为代替。(这则消息的代价是25块钱,因为我还真打越洋电话,向瑞典移民局咨询,两点打到四点,每十分钟打一下,全部占线,最后一次打入,提示我需要"等待大概40分钟",我说等吧,于是等到电话扣费扣到停机,也没能说上话……)

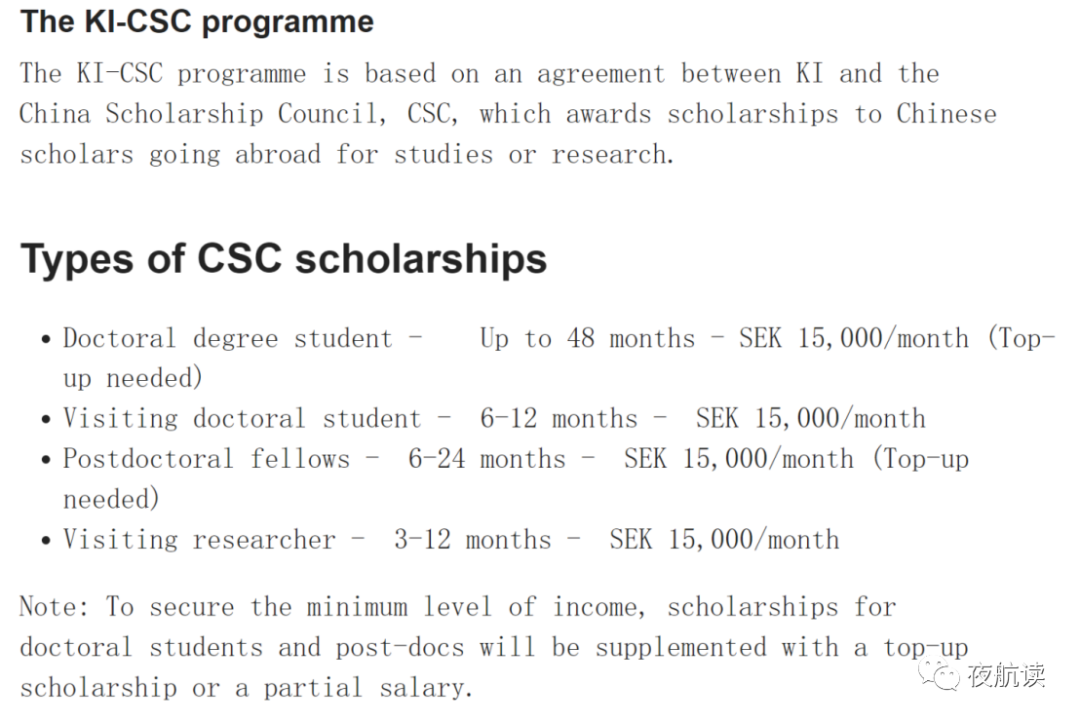

还有一个迷惑性的信息是,根据瑞典高等教育法规定,自2018年8月起,在瑞高校就读的博士研究生须按照雇佣关系,以初级工作人员身份在瑞高校开展科研工作。目前博士研究生的一般工资标准为税后每月22,500瑞典克朗并逐年上调。

而现行国家公派赴瑞博士研究生的奖学金资助标准为15,000瑞典克朗/月,剩余部分(即7500瑞典克朗/月)需由瑞方导师(或所在院系)补足,以达到瑞典政府规定的最低工资标准;未达到上述工资标准人员可能在办理入学或申办签证时受阻。

csc的钱达不到瑞典法律规定的最低薪酬,自费补贴又是不允许的。所以论坛上有人建议,必要时找外导协商补贴。

这个让我纠结了好久,一开始自荐信里说好了自带基金,现在又要开口要钱,确实底气不足。

网上有些替换操作,比如找国内导师开个资助证明;再比如往一个账户内存足够的钱,然后去银行开资金证明,我也觉得不太好操作。再次研究官网,发现一个让人振奋的信息——联培博士无需补足差额。

在外攻读博士的博士生、博士后这两类才是需要不足差额的群体(top-up needed)

那就赶紧提交材料吧,按理说大使馆需要预约才能前去交材料,但时间紧急,我也顾不了那么多,在周三早上径直杀了过去。意外的是,竟然也排上了队,顺便录入了指纹,人像信息。大使馆给予一个电子编号,可以在移民局官网查看审核进度。移民局审批通过后,会下发居留卡,如果先录入了指纹信息,就只能寄卡到国内。如果想在国外取卡,则应在移民局审核通过后,再录入生物信息。

这天是6月22日。

我犯的最大错误是,过于乐观估计了这帮外国佬的审核速度,按照规定,探访许可的审核时间是8-12周,即2-3个月,网上也有一个月出签的幸运儿。我想取个中位数,两个半月,不过分吧,结果一等,就是仨月。

9月20日,移民局发邮件告知我审核通过,并告诉我制卡加邮寄到大使馆,尚需3-4周,如果我需要 letter,可以去大使馆领取。

我还真去取了,结果竟然是一份毫无证明意义的word文档。还是全瑞典语,那发它的意义是什么呢?不理解。秉承着有文件不浪费的原则,我还真拿去办体检,结果吃了一趟闭门羹(笑)

我预计10.11日基本可拿卡,因此当天早上特地打电话向大使馆,询问发送情况,工作人员让再等等。吊诡的是,挂电话后一小时,我就收到大使馆邮件让去拿卡(笑),现在想想,是不是提前几天打电话催催,还能早点去拿卡。

回顾整个签证办理的流程,基本没有耽搁任何一个步骤,csc证明下来立马去大使馆递材料;移民局出结果后立马去大使馆要证明;移民局居留卡到后立马体检,订机票,选到最早的直达航线。

即便如此,从六月22提交申请,到十月16出境,也办理了四个多月,超出预期一倍多时间。归根究底,还是因为对居留卡的审核速率过于乐观。由于网上的攻略都是电子申请,并且都不是一年期的居留卡形式(我怀疑都是在外攻读学位的学生签),所以释放出一种"两周出签,再不济两个月总能办完"的错误信号。实际上,如果仔细阅读官网的通知,居留许可的审核周期确实是8-12周(2-3个月),有没有两个月就出签的呢?有,后来我联系同批联培的同学,发现她们都是两个月内就出结果了,只有我,拖到三个月出签,这至今是个谜。

顺带一提,到斯京后,和联陪的小伙伴去逛公园,以为一大群人。到了后才发现只有仨,还有一位打完疫苗后,在宿舍躺平,一位照顾她。所以其实今年全国申到csc-ki的学生,总共六个。两个协和,一位北医,一位广西医,一位上交,全都是学硕+学博。她们听说我是专博,都惊了。又听说我学中医,更惊讶了......

等待居留卡期间,催促似乎是毫无意义的。我总共发了六封邮件,每隔两周就翻墙去发(需要在官网上提交邮件),都是机器回复。9月初我拜托外导帮忙致电移民局,结果和我一样,被卡死在占线忙碌中。但另一件吊诡的事情是,第二次外导联系上移民局后,大概再过一天,我就收到了决议通知,但这时也正好三个月。所以我至今不太确定自己的主观能动性发挥了多大的作用。

(到达后办理的工作卡,与申请无关)

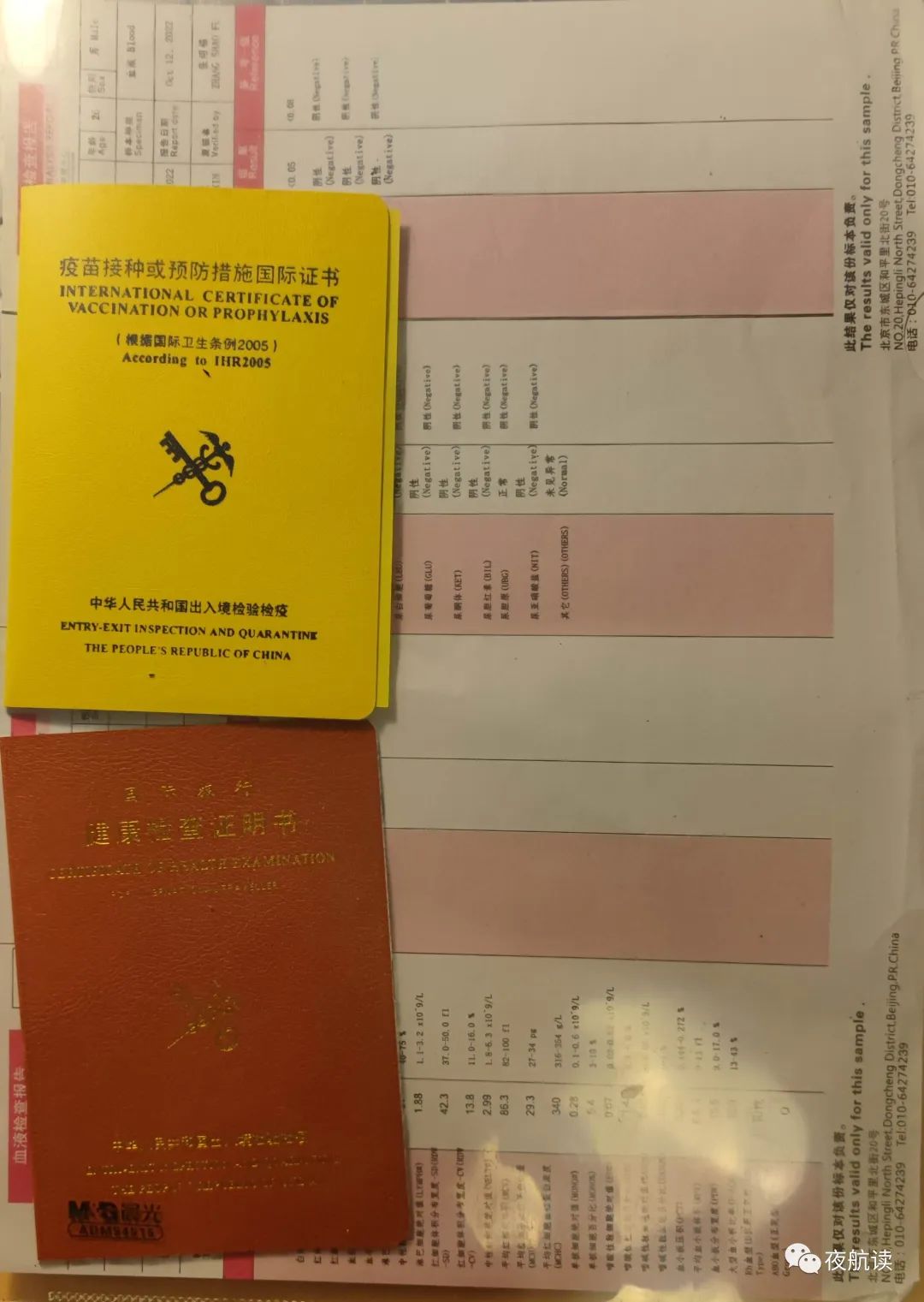

附1:检疫办理指南(小红本)

1.体检需预约,关注"海关总署国际旅行卫生保健中心",按流程办理。但是预约号一票难求,本月月初放出下个月的号,两三天之内就全部抢光,并且官方系统隔三差五维修,登不上去是常有的事,所以很难预约。

2.如果没预约上,怎么办? 周一到周五上午,早上八点以前,赶最早一波,趁八点上班,和前台小姐姐说明情况,请求加号。记住:一定要早,就像你出门诊,患者加号,你希望他七点半来,还是九点半来? 另外,尽量是年轻人,经验告诉我,中年人不太好沟通。

3.如果沟通成功,工作人员会让你取号,等待。虽然来得早,很有可能取完号,前面排十几个人,因为有预约的号码,如果这些人没来,号就叫的很快,跳着来。

4.出入境体检中心在和平里医院旁边,进入务必携带n95口罩(2022.7.26),48h内核酸。

材料:csc录取原件(但交的是复印件),小二寸照片,身份证复印件,邀请信,机票行程单(或者其他能证明行程机票以订购的文件,如留服订购邮件)

5.办理完毕后,工作老师会让去隔壁交费,六十块优惠价,依次包含身高体重血压等常规查体,血常规,血生化,尿常规,心电图,腹部b超,胸片平扫。拿到检验单后需要先扫码报道,第一项抽血,之后检验老师就会一步步指引你去下一站报道,最后做尿常规,注意留尿。上午上班时间截止于11点半,尽量十一点前做完,以防检验老师有事先走。

取证常规需一周,如果办理加急,则需要有机票时间作为证明,当天下午立等可取。再附:另有国际疫苗证明(小黄本),可以支付二十元,让检疫处出具新冠疫苗证明(当然前提是你得在健康宝上显示已接种),其他疫苗没听她说起,所以我一概没打。

个人体验:

海关检疫处,我一共去了三次,第一次去,还没拿到签证,去问了材料的准备。第二次我拿着瑞典移民局的 letter过去,想在居留卡下发之前,早点办理完体检,工作人员说这个不是正式签,不能作为凭证,然后告诉我要预约。第三次,居留卡终于下发,当天下午我就去体检,中途在留服官网预定了四天后的机票,一时还未出票,向检疫的工作人员解释后,她同意让我先体检,次日补交机票材料(感谢吕医生!)

留服的机票代购流程是:提交材料及目标航班——接受审核——收到确认单并回复,两天后即可收到travel 。通过航空公司app登陆,就可以核查自己的航班了。

但我赶着第二天把行程单交给检疫中心,因此和留服催促了数个来回,邮件未有回复(),通过电话无数次的占线(),终于在某个工作日的早上九点,被告知可以通过微信公众号(《教育部留学服务中心》),发送"人工",转人工服务,找到了直接负责订票的老师,于是火速当天就出票了。

两个小本都拿到了,过程不算顺利,但有意思的是,它们最终没被任何海关核查过(笑)。体检环境很好,便宜白蹭了一次原价不菲的全身体检,检查出自己血压偏高,看来得少熬夜,少值班。

(体检环境极佳,叫号屏上只有我的名字)

附2:关于外币和银行卡

1.csc发放的中国银行卡master card是可以直接在境外消费的。作为一张外币卡,只能存入和转出瑞典克朗。在某些商家结算时,需四位密码,即PIN码;而有些则需要六位,即中国银行卡的设置密码。原则上,能输密码不输PIN码,因为PIN通常不会被识别。有时候密码也不识别,就需要插入POS机,读取芯片。同时,还可以办理小额免密支付,设置一定金额不输密码。免却麻烦事。

2.另外可再办一张中行master卡,csc卡转账到此卡中,作为平时消费。因原卡为母卡,遗失后果难以估量,故尽量不要随身携带。

3.以防万一,可准备部分现钞。外钞需要提前预约,但在中国银行的app上,是没有网点可以提供兑换服务的。因此需要打电话或现场向营业厅人工预约,一般需3——5个工作日。

4.作为小额币种,即使是北京分行,也不能立马兑换瑞典克朗。我最终是在机场零钱兑换店换到的现金,加上手续费60元,700克朗总共需付580元。

5.由于我错估了启程的时间,导致公寓房租的账单在我到达前就生效了。这时就可以用csc发放的银行卡在线支付,把其他卡里的钱转过去。这张卡只能以外币结算,因此要先购买外汇(无需外钞,外钞属现金,汇率稍贵些)。

附3常见问题

Q1:我不在北中医上学,是否可申请CSC的项目?

A:主要向贵单位的外事合作处确认,一般而言,CSC和主要的大学和研究机构(比如中研)都有合作关系,在CSC项目的单位清单可找到。

Q2:出国一般做什么研究?

A:看外导所在团队的方向,面试前,最近的文章提供了团队的研究现状。面试时,要反复确认自己未来的任务。多数团队从事基础研究,少部分挂靠大学附属医院的会招募循证、生信、流病的学者。

Q3:研修计划是必须的吗?

A:是的,哪怕是天马行空的计划,也需要制定出来。

Q4:CSC会对申请者进行面试吗?

A:当人员饱和时,可能会的。2019年时有消息说,CSC曾通过QQ加申请者,进行了线上大约20分钟的英文面试。但是我申请这年,没有这样的经历。(PS 可能因为催得比较急,我的CSC学号是留金(欧)0001......)

后记

从决定出去看看,到最终成型,起飞,延宕两年之久。很多你期待的事情,由于太漫长,太煎熬,等待和换取的过程过于痛苦,以至于当你真正面对它的那一刹那,你已经没有了幸福和快乐的能力,取而代之的是一种卸下担子的放松。

我还记得CSC结果下发的场景。

那是在六月一个平静的午后,我再次晚起。一方面缺失了晨读的动力,另一方面过于疲惫,报复性熬夜。夜里我看手机,也看何伟的《寻路中国》,最终不知道在何者的陪伴下入睡。

午餐虽然吃得不多,但我觉得午餐的菜单上出现鸡块是一件很离奇的事,因此多点了一份。当然,还有奇怪的事,比如路面上突然出现的乳白色鸟便,呈现斑驳的辐射状;比如花园中突然啼叫的伯劳,比如过于闷热的朝阳,雨季在酝酿。

我和张哥穿过狭窄的跑道时,他突然问我,父亲节快到了,要准备什么?我说,所有的节日都是给伟大的女性,男性不需要过节。

又说,也许应该买个串,盘出包浆。我心里还想着,"当然,如果是小叶紫檀的就更好,我就不枉有你这个儿子"。

但是,一种奇异的平静感打消了我占人家便宜的念头。没有工地的电钻声,没有快递柜的起伏,没有莫名其妙的微信弹窗,当然,更重要的,没有排班,那个六月中旬的周四显得如此可爱。

我该如何度过难得的下午?如果时钟照常拨动,我应该一直修改那些废弃的稿件,一直注册新的杂志账号,乐此不疲地收集拒稿信。把开题的报告再斟酌,询问,修改;把昨天收集的病人资料,打包,发送……但是,一种奇异的平静感打消了我的斗志,那一刻,我只想把何伟的《寻路中国》看完,因为好奇,也因为各种疑惑的投射。我把书落在了自习室,下定决心单跑一趟之前,我熟练地打开电脑,用淘汰的IE系统查询审核结果。

我想这个动作可能重复了89次,从五月份开始,早晚各一,bid,每次连3分钟都用不了——联网,登陆,刷新,关闭。六月十六日,那天的网页却停滞了十几秒,我等待,闭眼,听到室友啃瓜的窸窸窣窣,听到空调外机上麻雀的切切察察,我听到一个风扇卡顿声音,然后睁眼,所有的一切都变了——审核通过。一种奇异的平静感冲淡了我的惊讶。在这瞬间,狂喜似乎会很愚蠢,而另一个声音低语到,世事的艰难常常会以喜悦的形式伪装。我无所适从,闭上眼睛——

继续,一切只是开始。

于是经历毒打般的签证之旅,直到出发的前一天,我才知道,应该可以正式告别了。我短暂地同朋友告别,同老师告别,就像平常一样,带完教,做完实验,打完球,轻轻告诉一起的同伴,明天我就要出趟远门,活儿先告一段落,一年后我再续上——如果还没完成的话。

生活还要继续,大家都在寻找意义。在北京,去天津,去瑞典,于我而言,没有什么区别。无非是,从一个冬天,奔向另一个冬天;从一处他乡,进入另一处他乡,如果不流动,我不知如何安放内耗的焦虑,当然,前方到底意味着什么,没人能知道。

*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。