刘浩阳大连市公安局

蔡东庆厦门市公安局

摘 要:近年来,电信诈骗案件呈现高发态势,公安机关传统的打击防范电信诈骗犯罪模式已难以适应当前多变的诈骗形势,创新工作机制成为当务之急。对电信诈骗犯罪的定义、我国犯罪趋势演变、犯罪特点等内容进行阐释,并提出了相应的打击防范技术。

关键词:电信诈骗 趋势演变 犯罪特点 打击防范

一、引言

近年来,随着经济的发展、科技的进步,电信诈骗在内地出现后呈逐年上升趋势,全国各地诈骗警情高发,一些不法分子无视法律,利用当前监管、法制、管理、人性等方面存在的问题和漏洞,以及现代科技、通讯便利来实现个人的不法利益,极大损害了广大人民群众的财产安全和合法权益,严重影响人民群众安全感,已成为社会的一大公害。由于诈骗分子在手段、方法及针对的人群等方面不断变化翻新,导致公安机关打击电信诈骗难度逐渐增大,存在追缴赃款难度大、侦破难度大、打击处理难、案件侦破获取证据难等瓶颈问题,因此及时、全面掌握诈骗警情变化情况,创新打击模式、破解打击难题、提高打击成效已成为公安机关打击防范电信诈骗犯罪迫在眉睫的任务。

二、电信诈骗犯罪的定义

电信诈骗又称为“虚假信息诈骗”、“通信诈骗”或“网络诈骗”,也俗称为“钓鱼诈骗”,是指犯罪分子以非法占有他人财物为目的,利用手机、小灵通、固定电话、VOIP 电话、互联网等通讯工具,采取虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取较大数额公私财物的行为。

三、我国电信诈骗犯罪趋势演变

在我国,电信诈骗的始发地在福建省及其周边地区,诈骗区域从刚开始的国内跨省份进行演变为现在的跨境、跨国进行。1987年以来,台湾与大陆之间的交往日益频繁,达到相当的规模,由于两岸司法机关未建立正式合作机制,使不法分子跨两岸犯罪逃避打击有机可乘,利用两岸治安防治无法对接之机,大肆实施电信及网络诈骗等犯罪行为。电信诈骗犯罪集团幕后组织者大多身在台湾,租用美国等境外服务器,收购或租用台湾、大陆服务器,在台湾搭建电信诈骗网络平台,频繁向大陆各地拨打网络诈骗电话或发送短信。其话务、转账、洗钱窝点则分布在柬埔寨、印尼、马来西亚、泰国以及我国广东、重庆等地,犯罪嫌疑人隐身境外遥控指挥,对境内居民实施电信及网络诈骗,作案手段多样、方式诡秘,屡屡得手。

随着境外电信诈骗和国内互联网的快速发展,电信诈骗犯罪的发展趋势呈现出犯罪对象特定与不特定相结合、犯罪手段和技术手段更新快、高压打击下诈骗有所收敛、跨国犯罪增多等特点。国内以海南儋州、广西宾阳、湖南娄底、广东茂名等为代表的一些穷困地区逐渐加入诈骗大军,诈骗形式从单一电信诈骗演变为电信网络新型诈骗,且多以地域犯罪的形式出现。电信诈骗成功率高、巨大的利益回报、逃避打击容易等成为电信诈骗犯罪高发的重要原因。冒充亲友领导、彩票中奖、购车退税、电话欠费、信用卡消费、灾区募捐、网络购物、兼职代刷信誉等典型诈骗方式不断出现,愈演愈烈。据统计,仅2014年全国电信网络新型诈骗就发案40余万起,涉案金额超过107亿元。

四、电信诈骗的犯罪特点

从我国公安机关破获的电信诈骗案件来看,此类犯罪团伙成员众多,互相之间并不谋面,电信诈骗犯罪团伙分工精细,组织严密,各司其职,隐密性极强。主要呈现犯罪手段的多样化、手段隐蔽、查控困难、犯罪团伙化、集团化、涉案范围越来越广等特点。

(一)犯罪成员组织化

犯罪分子多以集团自居,以团伙为结构,以公司为管理模式,从搜集受害人信息、预选目标、实施诈骗、提取现金、转移赃款,诈骗团伙内部都进行严格分工:有负责策划整个诈骗活动的“总指挥”,有负责打电话的诈骗集团,有负责提供技术保障服务的网络平台,有负责转账、洗钱的财务集团,还有负责取款的“车手”等。主要犯罪人员大都以诈骗为生,反侦查意识及技术趋于成熟,会将作案用的手机和生活用的手机严格分离开来,诈骗成功用过一次的银行卡和电话卡不会再使用第二次,团伙居住采取分散与集中相结合的策略,且规模不断扩大,组织严密,分工明确。

(二)犯罪活动国际化

从近年来破获的电信诈骗犯罪案件分析,作案团伙的组织者往往都为台湾人或境外人员,他们在国内招募一批人员后专门组织培训,并将主要实施犯罪的地点安置在缅甸等我国边境地区,留在国内的仅为少数专门实施ATM机提款、转存的低层次作案人员。此类境内外相互组成的作案方式,隐蔽性极强。

(三)作案手段多样化

犯罪分子利用受害人缺乏法律常识的特点,针对不同受害群体精心设计骗术,冒充各种身份人员,不断翻新诈骗花样,具有很强的欺骗性、迷惑性,令人防不胜防。

(四)作案工具高科技化

犯罪分子利用最新的科技手段,从最原始的群发短信发展到利用境外服务器开设诈骗网站,多重代理,使用CDMA、VOIP等技术进行电话群拨、网络短信群发、换号改号等实施诈骗,诈骗钱款通过电子银行转账到境外提现,作案工具日益高科技化。

(五)作案目标不特定性

犯罪分子在某一段时间内集中向某一号段或者某一地区拨打固定电话、发送手机短信,因此除发案地域集中外,侵害对象包括社会各阶层领域不同身份的人员,具有不特定性。

(六)作案过程非接触性

此类诈骗案件与其他诈骗犯罪不同的是,犯罪分子仅通过通讯工具与受害人进行联系,不进行面对面的直接接触,受害人对犯罪分子的了解仅限于诈骗电话号码和银行账号。

(七)作案地域分散化

此类诈骗案件犯罪团伙均通过跨地域、跨境实施异地作案,即甲地拨打乙地电话实施诈骗,遥控受害人向异地指定银行卡转汇资金,并在丙地通过ATM机提取现金,往往一个诈骗案件涉及多地区、多人员。

(八)赃款流动快速化

由于通过银行转账汇款至对方账户资金到账往往只需要几分钟的时间,因此犯罪团伙实施电信诈骗成功后,为了防止受害人因报警及时而导致账户资金被冻结,会在银行资金到账的第一时间通过网上银行进行赃款转移,按照ATM机提款上限分解到众多银行账号中,并迅速组织人员提现。若受害人未及时发现受骗并报警,很难冻结被骗资金。

(九)诈骗金额最大化

犯罪分子一旦诈骗成功就会千方百计扩大诈骗金额,诱骗受害人将所有钱款转移到其诈骗账户,因此受害人一旦被骗往往数万、数十万甚至数百万元,不仅给受害人造成了巨大的经济损失,也给社会和谐造成了较大的不利影响。

五、打击防范相关技术

由于通讯网络的无界性,电信诈骗往往出现犯罪行为与犯罪结果相分离的情况,如异地、异国诈骗的情况非常普及。同时电信应用的多样性,也使得打击防范没有统一准则,对于电信诈骗的防范打击总是落后于电信诈骗的动作。人民群众没有安全感,对此非常不满意。

由于电信诈骗是一个社会问题,不能仅仅依托侦查机关一个部门被动应付,应当从源头开始着手,涉及的每个节点部门都要参与其中,发挥作用。电信诈骗的特点就是依托电信或互联网通讯技术来实施犯罪活动,而电信诈骗涉及的防范和打击部门在技术上均具有相对的优势,因此,从根本上讲,电信诈骗没有什么从技术上无法解决的问题。

电信诈骗的技术分为防范和打击两个层面,着眼点是电信诈骗的“数据流”和“资金流”。

(一)电信诈骗的防范技术

1. 电信运营企业

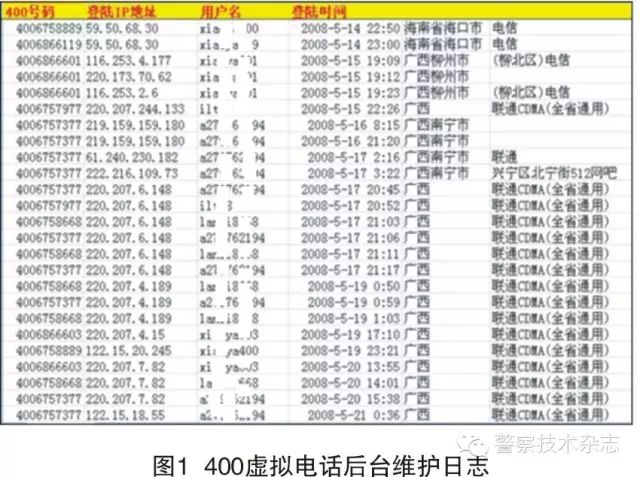

电信运营企业在网络诈骗活动中起到媒介的重要作用,属于“数据流”。犯罪分子利用电信网络,例如“伪基站”、“一号通”、“400”、“来电任意显”、“170虚拟电话”等与被害人直接联系。通信监管部门应当加大对电信企业的监督,电信企业要担负相应的社会责任。

在源头上,网络诈骗重点地区,例如海南儋州、广西宾阳、湖南娄底、广东茂名等呼出地区的电信企业应当对相应的通讯数据加大防范力度,在扩大通讯能力的同时加大防范投入。建立通讯数据库,留存相应通讯记录,通过大数据分析技术进行分析。网络诈骗的通话特点是频繁拨打、短时拨打,或者使用非正常的主叫号码。对于这种异动使用可以对电信交换机的ttfile交换文件设置监控策略,适时封堵。呼入地区的电信企业也应该对归属地为上述地区的异动电话进行监控和封堵。

电信企业的技术升级,也对防范网络诈骗有着重要作用,网络诈骗的目标是有利可图,当技术的提高导致诈骗技术的成本大为增加时,这种诈骗活动自然就会消失。例如“伪基站”诈骗面对着双向鉴权机制的3G、4G网络就无计可施,只能通过加大功率强制降频到2G实施犯罪活动。在电信设备的功能日趋稳定的今天,“伪基站”诈骗在3G、4G普及的地区已经大为减少。

2. 金融机构

电信诈骗犯罪案件中,犯罪嫌疑人的犯罪目的就是非法占有他人财物。掌握被骗资金的流向是成功侦破诈骗案件的关键。犯罪嫌疑人骗得资金后一般是直接提现或网银转账,或者通过网上购物套现。因此,网络诈骗犯罪案件的侦查过程中,要穷尽一切可能追踪到资金的最终去向。

无论银行转账还是网上支付,都涉及银行账号。这涉及到“资金流”。通过大数据分析技术,实时监控银行账号的开户信息、网银登录信息以及转账信息,适时封堵并向侦查机关提供协助,是金融机构义不容辞的责任。

金融机构应当不仅对受害人直接汇款的账号进行检查,还要对涉案资金流出转入的全部账号开展全方位的细致检查,并留存这些数据待查。同时银行要最大限度地保存监控录像信息。

(二)电信诈骗的打击技术

电子诈骗的打击主体是侦查部门,原则是“打早打小”,对于新型电信诈骗,应当快速研究其原理机制,掌握相应的侦查打击技术。电信诈骗的嫌疑人隐藏在通讯网络之后,与传统诈骗活动最大的不同是使用虚拟身份,对于电信诈骗的打击主要是将虚拟身份落实到物理身份,才能切实打击到犯罪分子本身。

电子诈骗的打击,一方面要依托电信企业和金融机构的配合,着重掌握“数据流”和“资金流”。另一方面要利用技术侦查措施,汇集嫌疑人情报,并对情报进行深入研判。

电子诈骗的打击技术主要有两种,一种是循线追踪,利用各种技术手段从被害人开始追溯到嫌疑人,这种方式办案成本较高;另一种是在梳理相关线索的同时,利用网络侦查技术,一步到位,定位到犯罪分子最近的节点,这样可以极大降低办案成本,减少网络虚拟身份的干扰。以虚假网站诈骗的打击为例:

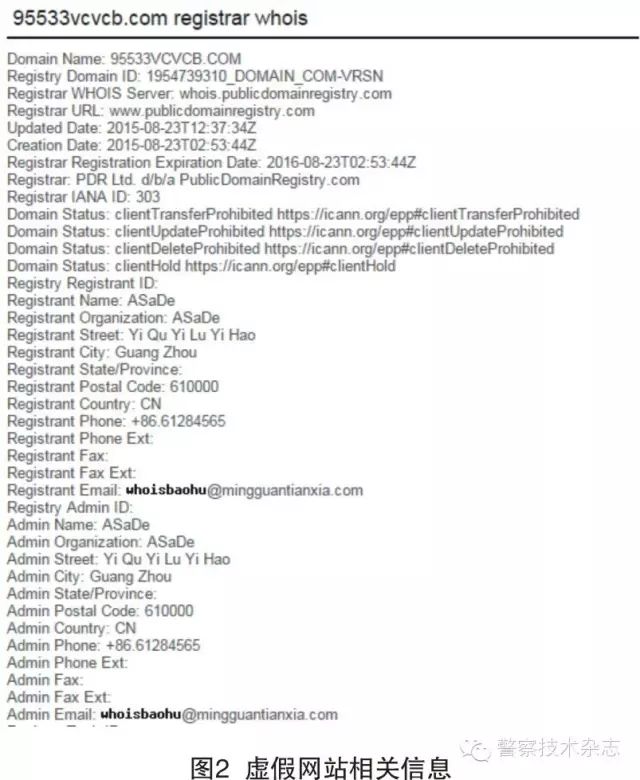

利用虚假网站实施诈骗的案件中,受害人首先接触到的是诈骗网站。每个网站都有“域名”和“服务器”,侦查机关可以通过网络犯罪侦查技术查询到域名的“Whois”信息(即域名注册信息)和服务器的IP地址,进而掌握域名DNS解析操作和服务器FTP维护日志时登录的IP地址,以发现犯罪嫌疑人的真实上网地址。

通过调取网站的服务器租用信息和域名的维护信息,可以快速查找到犯罪嫌疑人所在地。但需要注意的是,部分诈骗网站在诈骗得手后,会迅速关闭以逃避公安机关的打击。此时,要充分利用搜索引擎,对原有诈骗网站的关键域名进行公开搜索,并利用搜索引擎的“快照”功能,对诈骗网站进行固定,为案件侦办提供线索和证据。

对于其他方式的电信诈骗,也可以利用相应技术,减少中间环节,直接定位到嫌疑人的最后节点,提高电信诈骗的打击效率。

六、结语

随着科技水平的不断提高及打击电信诈骗犯罪的力度加大,电信诈骗犯罪的未来发展呈现出越来越科技化、越来越隐秘及跨国犯罪不断增多的态势。针对不断翻新的犯罪手段,不断变化的犯罪特点,我们应与时俱进,不断创新工作机制,探索新思路,提出新办法,联合各部门开展快速打击处置,着力提高防范打击电信诈骗犯罪的能力,以有效遏制电信诈骗犯罪。

参考文献:

[1]张志勇,吴声.诈骗罪专题整理.北京:中国人民公安大学出版社,2007.

[2]李双其.虚假信息诈骗犯罪研究.福建:厦门大学出版社,2008.

[3]电信诈骗的几大特点.2012-11/37075.html.

[4]冷斐.我国电信诈骗犯罪成因及预防对策研究.中国海洋大学,2011.

[5]庄华.我国电信诈骗犯罪的特点与侦查策略思考.北京人民警察学院学报,2010.

[6]袁广林.高科技犯罪研究.北京:中国人民公安大学出版社,2008.

*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。