前言

在今年新冠疫情肆虐之时,央视《疫情 24 小时》就曾全天候直播火神山医院、雷神山医院的建造全过程,最高吸引9000万人次观看。这场 “史上最强云监工”背后的主角就是5G。在建造火神山医院之前,我国三大运营商仅花费两天时间就完成了5G网络的覆盖,通过5G+光纤双千兆网络,辅以全国视频云资源,使得这场”监工“顺利且完美的进行下去。

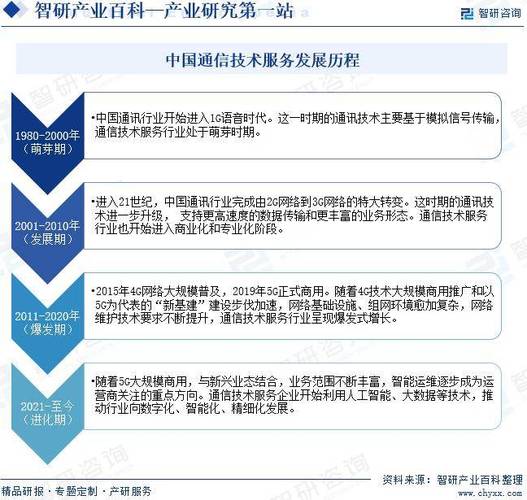

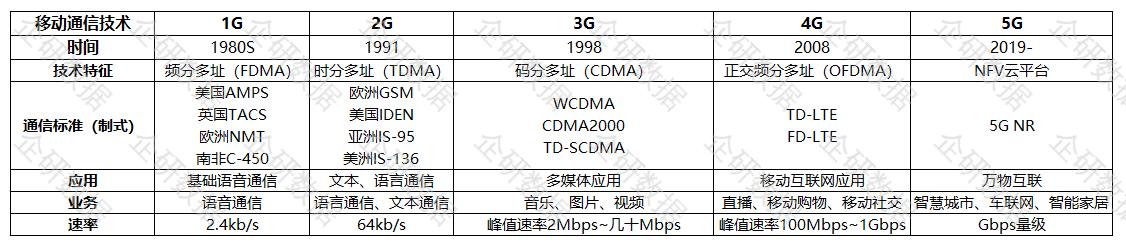

5G已然走进寻常百姓的生活中,目前来看,我国通讯状态是2G、3G、4G、5G四世同堂。不过,尽管5G的风头很盛,2G仍然会留在移动通信技术的舞台上一段时间,主要原因在于仍需要支持某些纯GSM终端。以下是我国1G到5G工信部发牌时间、商用时间、停用时间的详细时间表。

回望过去,我国通信产业并不一帆风顺,在经历了1G空白,2G跟随、3G突破、4G并跑的艰难历程后,我国5G终于走上了一条引领世界的道路。在美国无线协会CTIA发布的《5G全球竞争》报告中,我国5G竞争力连续两年位列全球世界第一。对于长久以来各个行业均处于追随状态的中国而言,这无疑让人感到自豪。

以下将介绍我国通信产业由1G走向5G的具体发展历史。

1G:”大哥大“时代

第一代通信技术,即模拟通信技术,是指最初的模拟、仅限语音的蜂窝电话标准,起源于上世纪70年代80年代。模拟信号,即将电磁波进行频率调制后,将语音信号转换到载波电磁波上,载有信息的电磁波发布到空间后,由接收设备接收,并从载波电磁波上还原语音信息,完成一次通话。

20世纪八十年代,移动通信进入蓬勃发展时期。1978年底,美国贝尔试验室研制成功了先进移动电话系统(AMPS, Mobile Phone System),这是全球第一个移动蜂窝电话系统,也是第一个真正意义上可以随时随地通信的大容量蜂窝移动通信系统。1983年,AMPS在芝加哥正式投入商用。1985年,扩展到全球47个地区,其他国家相继开发出各自的蜂窝状移动通信网。

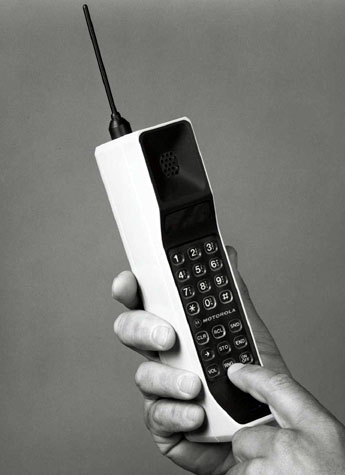

1986年,人尽皆知的“大哥大”摩托罗拉诞生。销售价格高达3995美元,一度让大哥大成为财富的象征。第一代移动通讯技术(1st ,简称1G)正是在这样的背景中正式登上历史舞台。

世界上第一部商用的移动电话,大哥大鼻祖:摩托罗拉

由于1G采用的是模拟技术,系统容量有限且安全性很差,1G系统自带先天不足的特点,加之不同国家各种制式、标准多如牛毛且互不兼容(具体见下表),使得移动通讯并不能“全球漫游”,只能满足同种制式下的语音通话。

1G标准制定于上世纪80年代,全球1G标准有:

在西方国家如火如荼地进行通讯的部署发展之时,我国后知后觉,直到10年后,我国第一代模拟移动通信系统才在广东第六届全运会上开通并正式商用。1987年,广东为了与港澳实现移动通信接轨,建成了中国第一个无线基站,主要采用的是英国TACS系统,大哥大也随之进入中国。直到14年后的2001年12月底,中国移动关闭模拟移动通信网,1G才正式结束其在我国的历史使命。

摩托罗拉3200:第一部进入国内的手机

2G:语音时代

1G时代,只有国家标准,没有国际标准,每个国家的通信系统并不兼容,导致各国厂商设备无法互通,并且存在费用高、安全性低等弊端。为了解决这些问题,2G网络应运而生。

具体来说,2G以数字语音传输技术为核心,主要以语音通信和短信为主,速率可达到10kbps~100kbps。2G网络的出现标志着移动通信技术从模拟时代走向了数字时代。相比1G,2G在频谱利用率、保密性、传输速率上均有较大的改进,不过仍然存在业务范围有限、标准尚未统一的缺点。

2G技术主要分为两种,一种是基于TDMA,一种是基于CDMA。前者主要使用区域为欧洲。1982年,欧洲成立泛欧移动组织,后改称为全球通讯系统(即GSM),并于1991年正式开通“全球通讯系统”。GSM为2G时代的主流标准,是一种非常成功的TDMA网络,至今也都还在为人们所用。

美国2G技术则主要基于CDMA。原本CDMA是军事通信的产物,后来被美国高通公司研发出商用数字蜂窝移动通信技术。1995年,在第一个CDMA商用系统成功运行之后,迅速在美洲、亚洲等地推广和应用起来。

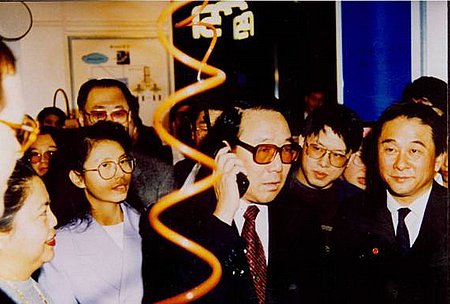

我国历史上第一个GSM电话

我国移动通信主要为GSM标准,1994年我国在广东省建立了第一个GSM网络,1995年中国移动开始使用GSM技术建立2G网络。前中国邮电部长吴基传也正是这年用诺基亚2110打通了中国历史上第一个GSM电话。至于CDMA,直到1999年,中国联通才开始与高通谈判引进基于CDMA技术的2G网络,两年后正式部署CDMA网络。2008年中国电信收购中国联通CDMA网络,并将其定为中国电信主要的发展方向。

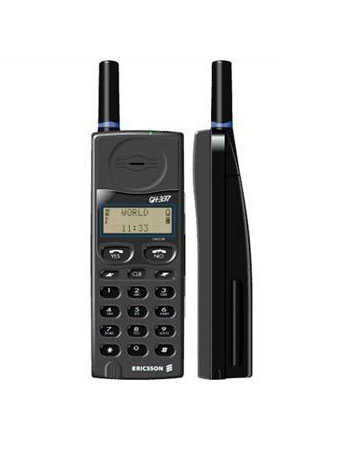

爱立信GH337:第一款进入大陆的GSM手机,不支持中文

3G:图片时代

2G 时代显然不能满足人们对于数据传输速度的要求,面对着日益提高的网速需求,高速数据传输的蜂窝移动通讯技术3G应运而生。相比于2G,3G依然采用的是数字数据传输,两者主要区别在于传输声音和数据的速度,前者由于采用更宽的频带,能够在全球范围内更好地实现无线漫游,并处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式。

1998年12月,欧洲成立3GPP,完成了WCDMA过渡;美国则以高通公司为首的TIA组织也提出了,随后联合利益伙伴成立了3GPP2组织,并对进行了标准化。

我国 3G 是在一片空白的基础上发展而来的,早在1997年国际电信联盟(ITU)征集3G提案时,我国在收到征集函后就有了“中国要不要做,怎么做”的讨论。最终的结果是我国顶住压力,甚至是通过罢会的方式谋求TD-SCDMA列为国际标准。2000年5月,ITU公布第三代移动通信标准,我国提交的TD-SCDMA最终成功成为国际标准。于是,中标TD-SCDMA、美标 和欧标 WCDMA 在3G国际电信标准中形成三足鼎立之势。

不过,虽然我国提交的TD-SCDMA成为国际标准,但是很多国家和厂商均明确表示不会支持和采用。也正因为此,TD-SCDMA仅仅由中国移动采用,中国联通、中国电信分别采用的是WCDMA与。但无论如何,我国已经成功地挤进了世界通讯标准内,也逐渐在全球通讯格局上开始具有话语权!

放眼全球,高通制霸2G、3G 时代。也正是这个时候,苹果取代诺基亚成为智能手机领域的霸主。自3G时代开始,苹果公司便紧紧抓住了通信带来的红利,一跃成为全球最负盛名的企业之一。

2008年苹果发布第二代 iPhone,即 iPhone 3G

4G:视频时代

尽管我国自主研发的TD-SCDMA技术于2000年正式成为3G标准之一,但事实上,TD-SCDMA仅为我国移动独家使用,严格意义上并没有真正意义上成为国际标准。且无论是在产业链发展,还是在国际发展等方面都相对滞后。这一状况随着4G的到来而改变。

4G,即第四代移动通信技术,是我国当前日常使用的主力网络。2013年12月4日,工信部向中国联通、中国电信、 中国移动正式发放4G 牌照,我国通信产业由此进入了4G 时代。据工信部数据,当前我国4G用户数已达到12.79亿,在移动电话用户总数中占比高达80.3%。

4G是集3G与WLAN技术于一体,使得无线通信的信号更加稳定,还提高数据的传输速率,而且兼容性也更平滑,通信质量也更高。4G通信技术不仅让上网速度达到了100M,也带来了视频直播、云计算、手机网游,人们的生活开始发生天翻地覆的变化。

3G时代有三大平行技术,4G时代则有两大技术路线。从2009年开始,ITU开始公开征集4G标准,截止到当年10月,共征集到了来自中国、日本、韩国、欧洲标准化组织3GPP和北美标准化组织IEEE六个候选技术。这些提案包包括了LTE-和IEEE 802.16m两大技术,我国提交的则是TD-LTE-是其中的TDD模式。

2012年1月18日,在国际电信联盟无线电通信全会全体会议上,LTE-和-(802.16m)技术规范被正式确立为4G的国际标准,我国主导制定的TD-LTE-成为4G国际标准。

TD-LTE被确定为4G国际标准,标志着我国在移动通信标准制定领域已经迈向世界一流。相较于TD-SCDMA的孤独,TD-LTE基本被国际主流的电信设备制造商所支持,其中不乏高通等国际芯片领域龙头企业。中国在全球通讯领域中,终于从看客成为了游戏规则制定者。

世界上第一部支持4G的手机:HTC EVO 4G

5G:万物互联时代

第五代移动通信技术,简称为5G。与4G相比,5G具有更高的速率、更宽的带宽、更高的可靠性、更低的时延等特征,能够满足未来虚拟现实、超高清视频、智能制造、自动驾驶等用户和行业的应用需求。

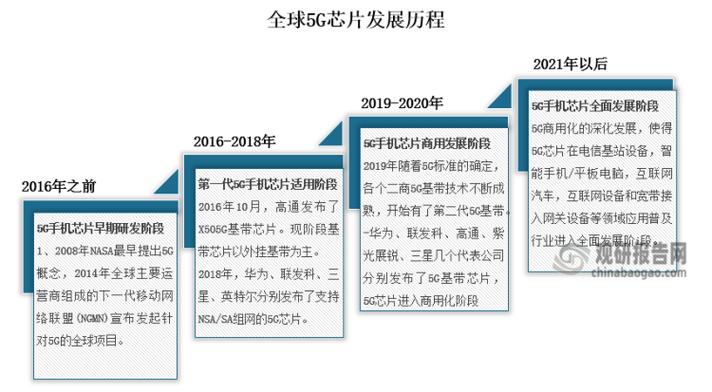

在经历了1G、2G时代引进、跟随、模仿阶段,从3G开始,我国逐步融入国际主流并独立研发出标准。在5G时代,无论是政府、企业还是科研机构都卯足了劲,力争在全球5G标准制定上掌握话语权。

2013年4月19日,由工业和信息化部、国家发改委、科技部共同支持的IMT-2020(5G)推进组在北京成立,我国5G之路正式开启。

2015年5月28日起,IMT-2020(5G)推进组相继发布了《5G愿景与需求》、《5G概念》、《5G无线技术架构》、《5G网络技术架构》、《5G网络架构设计》五本白皮书,明确了5G的技术场景、潜在技术、关键性能指标等。

2015年10月,在无线电通信全会上,我国提出的“5G之花”9个技术指标中有8个被ITU被采纳。中国在全球移动通信舞台上话语权日益提升,首次扮演起领导者的角色。

2016 年1 月7 日,IMT-2020(5G)推进组发布《5G 技术研发试验总体方案》,提出我国5G 技术研发试验整体分为5G关键技术验证阶段、5G技术方案验证阶段和5G系统验证阶段。此后的两年间,我国稳步推进5G的研发试验,相继完成三个阶段的任务。

2016年11月18日,在美国内华达州里诺结束的3GPP RAN1#87次会议上,中国主导推动的Polar码被3GPP采纳为5G eMBB(增强移动宽带)控制信道标准方案。这是我国在5G移动通信技术研究和标准化上的重要进展。

2018年12月10日,工业和信息化部向三大运营商发放了5G系统中低频段试验频率使用许可。其中,中国电信和中国联通获得3500MHz频段试验频率使用许可,中国移动获得2600MHz和4900MHz频段试验频率使用许可。

2019年6月6日,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电颁发了四张5G商用许可证。自此,我国正式进入5G时代。四个月后,我国5G正式商用。

目前5G发展方向将以增强带宽业务eMBB为主,诸如远程教育、车联网、AR/VR等领域将会得到较大的发展。而在未来,大连接mMTC、低时延uRLLC将全面赋能5G产业,届时智能家居、智慧城市、无人驾驶等领域将会给我们带来巨大的惊喜。

我国第一台5G手机:中兴 Axon 10 Pro 5G

结语

综合以上,通信产业从1G到5G的特点可以概括如下:

纵观我国通信产业的发展,从一无所有到站上世界之巅,这是几代人艰苦奋斗的结果。尽管一路布满荆棘,但我们从未停下;我们自豪,但也不曾自满。目前我国已经在国家层面上启动6G研发,2019年我国成立国家6G技术研发推进工作组和总体专家组,标志着中国6G研发正式启动。与此同时,华为、亨通光电、三大运营商均已开始布局6G的研究。我们有理由相信,未来的通信领域,我们还将持续领跑下去。

【兴业计算机袁煜明团队】区块链行业跟踪:初探ICO与火爆的背后

投资要点

什么是ICO?ICO(首次代币众筹)一般指区块链初创项目在众筹平台上发行项目代币,投资者使用指定数字货币购买代币为项目进行众筹行为。

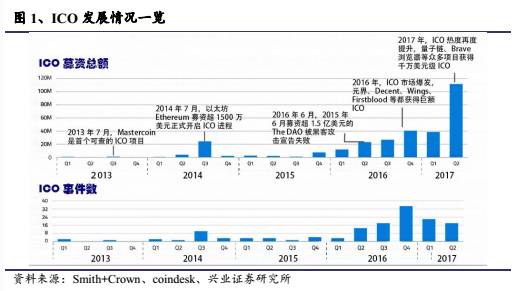

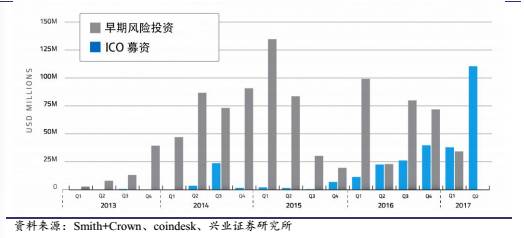

ICO市场火爆,融资额已超早期VC投资。2016年以来,国内外ICO市场井喷式爆发,众多项目在打开窗口的数分钟内就被哄抢一空。ICONOMI等项目均获超百万美元融资,GNOSIS、WAVE等更是屡屡刷新募资纪录。今年初至5月17日,全球区块链的VC投资为1.07亿美元,ICO募资则达到了1.25亿美元,在金额上已经实现了超越,火爆态势仍未褪去。

区块链上的“三不像”:IPO的流程+VC的目的+众筹的方式。ICO白皮书撰写、路演、平台公开众筹、项目上线、代币公开交易等环节近似“IPO”,时长在数月不等。与IPO在流动性、监管、投资阶段和投资者等方面存在诸多差异,如融资的方式是众筹,全过程无监管,代币可迅速公开交易,投资阶段一般位于种子期,投资者理论上可以是任何连接网络的用户等。

发起人多为公有链,应用型代币占比最高。目前ICO项目的发起者多为公有链(如比特币、以太坊等),在募集代币的类型中用于支付应用或平台费用的应用型代币占比最高,也是最早出现的代币类型。代表投票权、分红权等权利的权益代币也较为普及,而类似“债券”的债务代币较少见。

ICO的火爆或源于三者:短期可投机,中期创造价值投资通道,长期则看好区块链颠覆一切的能力。我们认为ICO之所以如此火爆,其背后或是投资者受不同期限投资的驱动因素叠加造成的。ICO在短期能够提供超高的回报率(年化甚至可超1000倍),中期能够提供投资有价值项目的一个便捷通道,而长期如果区块链能够成为像当今互联网一样的底层架构,那么现下的投资无异于一掷千金,三者叠加使投资者对ICO趋之若鹜。

泡沫背后或是变革的开始,仍需警惕风险。从传统金融的视角来看,当下的ICO投资情绪存在过热倾向。我们认为,眼下过热的背后或是一场变革的开始,而变革性的事物在初期往往发展都不平坦,需要警惕当下缺乏监管、项目滥竽充数等风险。在监管层面,近日美国证监会SEC发布调查报告,认定ICO为证券投资邀约,并对行业和市场参与者提出警告。此外加拿大、新加坡、瑞士等国已经开始对ICO进行监管。我们相信随着监管机构、专业投资者的介入,ICO有望走向规范化和常规化。

风险提示:技术发展不达预期;新项目非理性过热;系统性金融风险。

报告正文

1.ICO市场热度高

ICO众筹速度快、募集金额不断升高,常出现哄抢一空的情况。2013年7月募集了5000个比特币的(现名为Omni)是首个有记录的ICO,而以太坊在2014年7月超过1500万美元的ICO则开启了ICO快速发展的进程。2015年,The DAO实现高达1.5亿美元融资,但后因受黑客攻击而失败。2016年以来,ICO热度不断提升,国内外市场呈现井喷式爆发。Lisk、ICONOMI等项目均获超百万美元融资,去中心化算力平台Golem几分钟内就完成了860万美元融资,而后的GNOSIS和Brave、WAVE等项目更是屡屡刷新全球募资纪录。2017年3月,量子链ICO项目仅117个小时就累计筹集价值近亿人民币,创造了国产ICO项目最高记录。当下发行的众多ICO项目,在打开窗口的数分钟内就被投资者哄抢一空。

ICO项目融资额大幅提升,已超过早期VC 数额。根据的数据显示,从2016年1月至2017年3月,全球主要ICO项目(25000美元以上融资额)有91个(如果不设门槛,每天都有数十个项目在全球进行募资),合计融资金额约3.37亿美元,其中2016年全年ICO融资2.36亿美元,初期VC风投金额为4.96亿美元,ICO占风投资金比已接近50%。2017年初至5月17日,区块链的初期风险投资为1.07亿美元,而ICO募资达到了1.25亿美元,募资金额已经实现了超越。预计2017年二季度ICO募资总量将接近1.2亿美元,同比增速将达到近600%,未来有望成为区块链领域的主要融资方式。

2.ICO究竟是何方神圣?

ICO(首次代币发行众筹)全称为Initial Coin ,Coin一般指的是Crypto-Token(加密代币)。虽然与IPO(Initial Public )仅有一词之差,本质同是公开募资,但ICO在融资的平台、货币等方面存在很大区别。目前对于ICO没有统一的定义,一般而言,ICO指区块链初创项目在区块链平台上发行项目独有的加密代币,投资者通过使用指定的数字货币(如比特币、以太币)购买代币的方式为项目进行众筹融资的行为。代币依项目不同代表了对项目未来的使用权、投票权等。随着项目成果获得认可,使用人数增加,代币作为交易媒介或权益的价值获得不断提升。以下我们将从2个方面对ICO进行进一步介绍,分别为:ICO的流程及关键元素、ICO方案的基本要素。

2.1、ICO的流程及关键元素

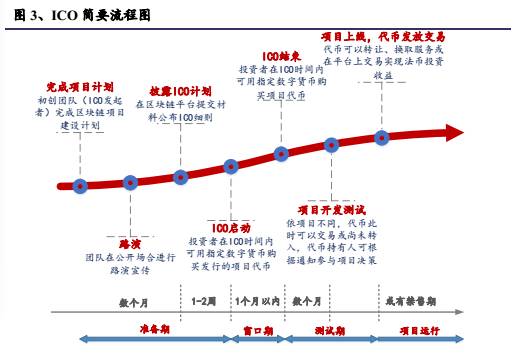

对于ICO的流程没有统一的概述,我们总结了历史众多的项目,认为ICO的流程总体可以分成准备期、窗口期、测试期和项目运行四个阶段。这四个阶段的主要内容如下:

准备期:ICO发起人设计区块链项目的架构,撰写计划白皮书,通过路演等方式对项目进行宣传;

窗口期:团队向众筹平台递交计划书并发布ICO方案,ICO在各平台同时进行。投资者支付比特币、以太币等被接受的数字货币,按设定的比例兑换购买项目代币。支付过程可以将自有的数字货币地址发送至ICO公开地址,或是ICO项目回为每个投资人都设立一个地址。如果项目募资不足上限,那么未被认购的这部分项目代币一般由已有代币持有人决定去向。

测试期:募资完成后,项目转入开发和测试阶段,时长一般在数个月,项目可能通过召开代币持有人大会等方式让投资者参与经营决策。 依项目不同,代币或是已经可以上线交易,或是尚未转入钱包中。

项目运行:项目经过测试后上线运行,距离测试期的时间间隔可能在数个月到一两年,此时代币已经被发放入投资人的钱包,根据项目ICO规定可以立即或经过一段限售期后在指定交易平台上线买卖流通,实现投资回报。

在ICO中有众多参与者与关键要素,可能包括ICO项目发起者、ICO众筹平台、代币、代币钱包(部分直接就是平台或项目运行平台中的功能)等。我们重点对ICO的发起者与代币这两个概念作出说明。

(1)ICO的发起者

常见有两类发起人形态进行ICO,一个是公有区块链,始祖是比特币的区块链,其它代表包括以太坊等,目前的大部分ICO项目都属于这一范围。任何人都可以用较低门槛参与公有区块链的共识过程,都可以参与到区块链项目的开发、使用中,而开发的应得报酬、应用与平台的使用费则以项目的加密代币进行支付。

第二个是去中心化的自治性组织(DAOs),代表是前一段被黑客攻击导致崩溃的The DAO。DAOs是架设于区块链系统的组织,类似现实中的公司、基金机构等。去中心化使得组织没有中心机构,每个节点都享有平等待遇,而自治即组织的运行依赖于智能系统,可以实现自我的维持和更新。The DAO是建立在以太坊平台上的去中心化应用(DApp),实际运营中相当于一个对以太坊项目进行风投的基金。这一基金通过ICO融资,投资人根据其持有项目代币DAO的数量代表对这一组织相应的经营决策投票权。在平常的运营中,大量智能合约构成的系统,可以自动维持The DAO的运营。

(2)ICO项目/平台的加密代币

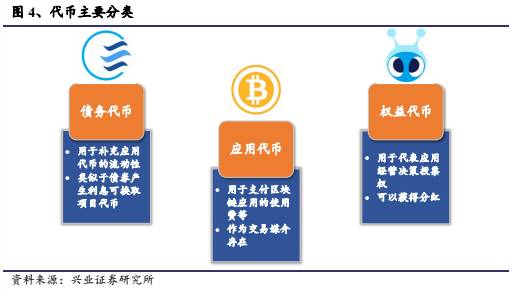

与IPO中的权益类似, ICO项目代币也代表着某种权益,如在以太坊和The DAO中可分别代表使用权、投票权等。目前对于代币可以按功能分成多类,我们认为一般来说,可以将代币分为三类:应用型、权益型与债务型。

应用代币:应用代币是最早出现的也是目前ICO最多的一种代币,比特币(BTC)、以太坊的以太币(ETH)以及元界的熵(ETP)都属于这一范畴。以以太坊为例,以太坊本身类似于区块链上的PaaS,提供一个可自由开发应用的底层环境,同时也与App Store类似,充当了区块链应用商店的角色。用户需要支付以太币以使用以太坊平台、平台上的应用或平台提供的通道,随着平台和应用的推广发展,作为交易媒介的以太币价值会不断上涨。

权益代币:权益代币也相当常见,与公司的股票权益十分类似,只是代币代表了对区块链应用的投票权或收益权,可以对应用的未来决策进行投票以及获得分红。The DAO和国内首条原创的公有链小蚁ICO的代币都是属于这一性质的。

债务代币:这一类的代币比较少见。一般是为了补充应用代币流动性不足下单独发行的代币,这一代币独立与原有应用代币,但存在兑换关系,同时能够获取利息,可以近似地认为债务代币与现实中的债券相同。目前Steemit平台的Steemit Backed Dollar属于这一范畴。

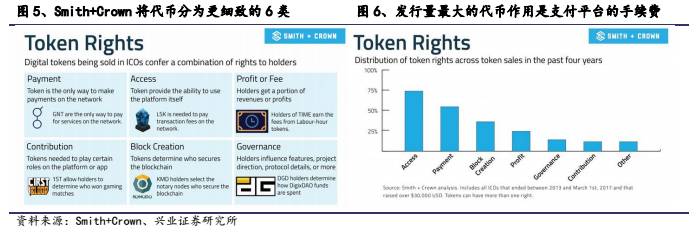

对于代币也存在其他的分类方法,Smith+Crown给出了6类代币的用途,包括应用付费、平台手续费、分红费、开发奖励、区块链维护费以及决策权,而前5种基本都属于我们所说的应用代币,最后一种为权益代币。根据Smith+Crown的统计显示,目前发行量最大的代币主要用途为支付使用平台的手续费。

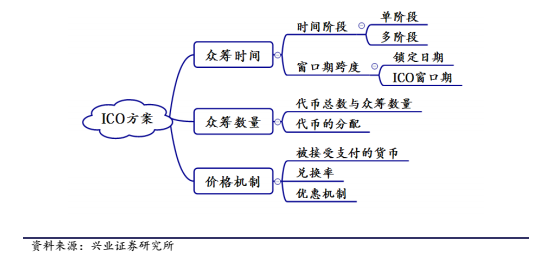

2.1、ICO方案的基本要素

目前市场没有统一的ICO方案样式,通过总结大量ICO项目信息,我们认为一个较为完整的ICO计划一般需要考虑三个方面:众筹时间、众筹数量与价格机制。以上三者分别决定了ICO项目募集资金的窗口期跨度、募集代币的总量与分配原则以及购买价格。

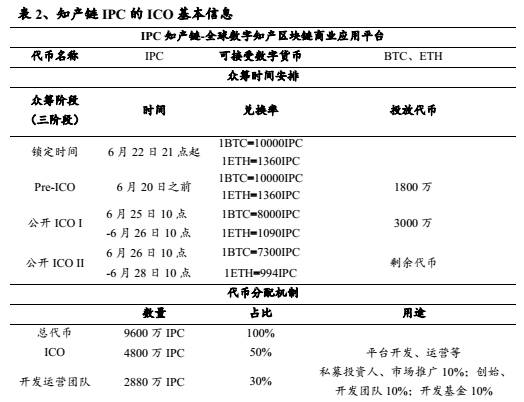

以6月25日国内众筹平台ICO365上开启ICO窗口的项目IPC知产链为例,该项目代币名为IPC,接受投资者在ICO中支付比特币(BTC)与以太币(ETH)购买IPC。ICO中购买的代币在项目上线之前无法交易,部分项目还有限售期。

数量方面,项目总代币数量为9800万,其中ICO部分认购4800万,非ICO部分通常分配给早期投资者、开发团队或作为社区奖励资金等。众筹分为三阶段进行:锁定时间到IPO开始前,投资者可以提前冻结资金预约购买代币;Pre-ICO与公开ICO I阶段分别投放1800万IPC与3000万IPC,而未认购的代币将在ICO II轮进行认购。兑换率方面,越早阶段的支付价格越优惠,Pre ICO阶段的最惠价格下,支付1比特币可以买入。下表包含了一个ICO方案的主要信息:

3.ICO与IPO、VC和传统众筹有何异同?

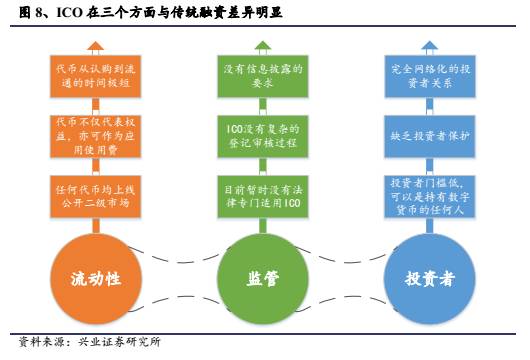

ICO在流动性、监管与投资者等方面的差异性导致其与传统融资方式较为不同。ICO与IPO、VC及传统众筹有很多相似之处,比如ICO项目募资阶段与VC投资阶段均在项目早期,募资借鉴了众筹的方式,而认购项目代币获得权益这一形式又与IPO类似。同时,前文也说明了ICO在很多概念、流程和细节上与现有融资方式存在差异。我们试图对ICO较为独有的特征进行总结,从而能跳出细节到更高的层次来看待这几者的异同。我们认为ICO的差异性主要来源于ICO在流动性、监管以及投资者这三个方面的特征:

1.流动性方面

传统的VC投资在流动性和收益中有所取舍,早期投资的预期收益率较高,但投资周期长,接盘者少,资本退出风险带来的压力也会挤压项目的估值和募资,对于项目团队和投资人而言都是不效率的。ICO的方式则为风投资金提供了近乎二级市场的自由流动性和快速变现的可能性。之所以是“近乎”,原因在于代币虽然能够在指定平台交易,但这仅仅是拥有了二级交易的渠道,市场的流动性还是取决于项目的发展和所在区块链系统的深度,因此与普遍意义上的股、债市场仍有所差别。

2.监管方面

ICO目前并非监管的灰色地带,而几乎是无人区的状态。目前各国没有一部法律专门适用于ICO,而在The DAO事件发生之前(SEC后续开展了调查),也没有相应的机构对其进行监管。ICO项目从宣传、众筹到代币上线交易的过程都不需要在任何的政府机构进行登记和审核。事实上,为了规避可能的法律风险,许多的ICO项目声称自己是软件预售( presale tokens)或募捐,从而规避证券法的监管。

3.投资者方面

ICO可覆盖广泛投资者,理论上目前的投资者处于无国界、无门槛、无保护的“三无”状态。ICO的投资者覆盖范围非常广,可以是任何持有数字货币的人或组织,不需要合格认证也不需要专业金融知识,这些方面比IPO或是VC要灵活的多。而相比于众筹,ICO投资者几乎完全不受到保护,且投资项目没有进行可比估值的可能,他们的投资近乎赌博。所以,ICO投资者或是市场上风险偏好最高的那一群人。但另一个角度来看,ICO的投资者又是最专业的一群人,尽管对准入和投资金额没有门槛,但由于区块链技术本身普及度不高,目前的参与者多是开发者或长期关注区块链的较专业投资者,这一点与传统的投资者分布有所不同。

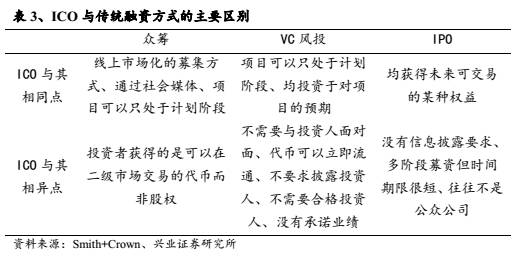

通过前文的介绍和多方面的分析,ICO与现有融资方式的区别已跃然纸上。知名的区块链网站Smith+Crown针对ICO专门发布了,目前已更新到第二版,我们借鉴其中对于ICO与传统募资方式区别的总结与我们的补充相结合,按募资方式将部分差异点归纳如下表,以作为细节的参考:

4.火爆背后的思考

4.1、为何ICO市场如此火爆

我们认为,投资者对于ICO的狂热可能来自于期限不同的短中长三个因素,其中一种或多种因素相结合驱动投资者进行投资。用A股投资做个不太恰当的比喻,短线交易看的是快速进出市场的价差收益,中长线看的是公司的基本面价值实现,而长期投资则关注大行业和宏观周期。简单来说,当下不少的ICO项目短期可以提供超高的投资回报;而在中期,即便褪去了短期的狂热,ICO也确实打通了区块链项目与融资的渠道,使得好项目能被更好的发掘并在博弈中留存下来实现价值;从长期来看,如果区块链有潜力在未来成为互联网一样的底层架构,那么现下的投资无疑占据了极大的先发优势,而这三个因素的叠加推升了投资者的热情。

1.短期因素:低门槛、无监管、高流动、高收益,齐齐赶早赚快钱

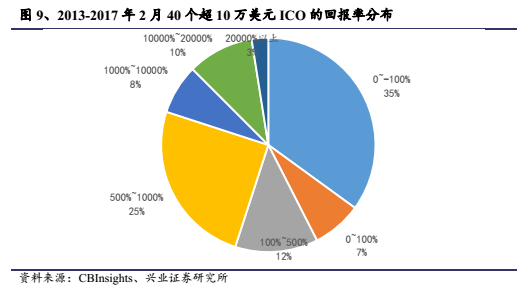

相比于传统投资,ICO的项目回报率无疑高得超乎想象。根据的统计显示,2013年至2017年2月成功募集资金超过10万美元的ICO项目有40个,其中65%的项目获得了超过1倍的市值增长,21%的项目市值增长超过100倍。几乎没有其他投资品能兼顾低门槛、高流动性和高收益性,兴奋不已的投资者引发了哄抢,而这其中的FOMO心理推动着ICO不断创下新高。

2.中期因素: ICO打通项目与资金间渠道,优质项目价值将逐渐体现

ICO因短期狂热导致的超高回报显然是不可持续的,中线投资者更关注的或是ICO项目本身的价值以及ICO这一创新渠道的可能性。全球对于区块链技术和去中心化思想的认同不断加深,区块链应用也在不断升级,这一领域必然会诞生出众多极具价值的项目。以往这些项目缺乏融资平台和通道,发掘成本高,而较差的流动性也导致了很高的折价。ICO在很大程度上解决了这一问题,从而使得很多不具有投资价值的项目重获生机,甚至还创造了前所未有的流动性,二者叠加吸引了大量中期价值投资者,他们试图从众多的代币中挖掘出第二个比特币或是第二个以太坊。

3.长期因素:若区块链能颠覆一切,现在的投资一币千金

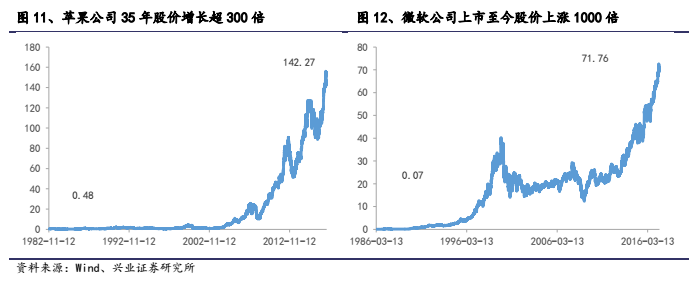

我们曾在中期策略中提到,区块链具备颠覆一切的潜能。去中心化、信息的不可篡改性等特点使得区块链能够对目前中心化的架构形成巨大冲击,并重构信任体系和信息互连体系。在其首先进入的金融业中,各大巨头已纷纷试图用区块链技术取代传统金融底层协议。长期来看,如果区块链有成为下一个“互联网”的可能,此时的投资将会是一币千金。我们不妨参照一下PC互联网时代的几个巨头,谷歌上市至今股价上涨20倍,苹果在35年间的股价增长超过300倍,而微软则在30年内增长超过1000倍,对于长期看好行业的投资者来说,这无疑具备很强的吸引力。

4.2、如何看待ICO当下的火爆和未来

过热的背后或是一场变革的开始。ICO的火爆引发了市场的多种声音,经历过互联网泡沫的人们对此抱有十分的警惕,泡沫论此起彼伏,有些人甚至认为ICO是一个彻头彻尾的骗局,并将其与1717年的"南海泡沫事件"相提并论。客观来说,按传统金融的特性考虑,ICO在当下必然有过热的态势,毕竟已有大量ICO项目被发现只是一个空壳,而投资者却还是乐此不疲地哄抢。但对于它是否是一场彻底的泡沫,现在下结论还为时过早,我们所能认知的是,无论从财富的分配方式还是信任的重构上,ICO确实对传统金融都带来了变革性的冲击,而往往变革性的事物在初期发展都不那么平坦。南海泡沫事件催生了现代股份制公司,而互联网泡沫在摧毁了很多人财富的同时,也推进了互联网的发展和互联网公司的崛起。因此,无论ICO最终会走向哪个方向,它都会是金融业、区块链和商业形态发展道路上富有意义的一点。

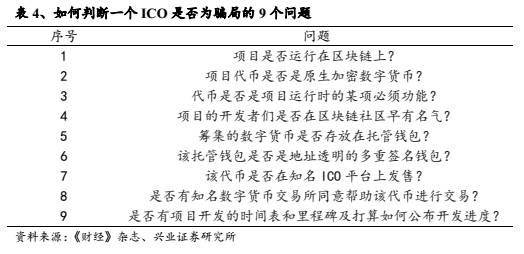

警惕潜在的风险和泡沫。尽管我们认为过热的背后可能是变革的开始,在当下仍然需要警惕过度的投机倾向和超前的预期带来的短期泡沫。环球财经曾撰文说明由于ICO在法律上没有界定和管制,所以目前没有任何估值模型能够对ICO项目进行估值。针对ICO投资的高风险状况,知名的区块链网站Smith+Crown在其ICO手册中给出了几点投资参考,其首要剔提出的投资建议就是关注项目团队和项目执行力。而《财经》杂志也在6月5日的文章中也给出了鉴别风险的参考建议:

SEC认定ICO为证券投资邀约,未来有望趋向规范。TheDAO事件后,SEC介入了调查,而近期美国一起名为“Traffic Monsoon”的案例也引起了监管机构的关注。该项目诱导用户购买“Adpacks”这一承诺网站点击量的产品来获得未来网站收益。SEC裁定其本质是通过后续用户不断进入推升产品价格的投资行为,而非基于购买服务的商业行为,并将其纳入了证券监管。

2016年7月25日,SEC发布了一份调查报告,警告市场参与者:虚拟组织发起的邀约或销售仍受到联邦证券法律的管辖,即便是使用了区块链技术。并称这同时适用于“ICO”和“Token Sales”。该报告认为,无论使用了何种术语、应用了何种技术,是不是证券的认定取决于事实和环境,特别是交易的经济属性。虽然SEC暂未明确表示将ICO纳入监管范围,但我们认为,未来ICO仍将在监管下走向规范化。

加拿大、新加坡、瑞士等国开始对ICO进行监管。目前,加拿大已经打算将ICO归属加拿大证监会管辖,其中包括登记或提交招股说明书的要求。新加坡和瑞士已经开始了监管之路,这也是世界上仅有的两个国家将代币作为一种资产而非一种证券。

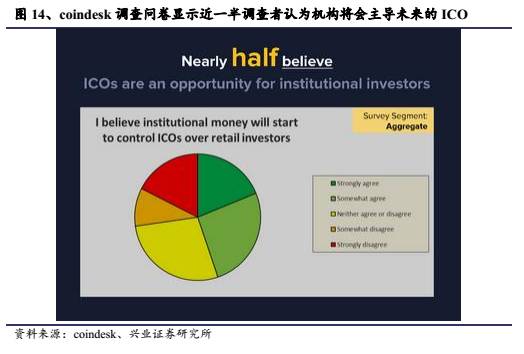

机构关注度提升,ICO项目也在自我完善,未来仍可期待。投资者方面,一些领先的机构如 Capital等已经开始积极参与ICO项目,的调查问卷显示近一半的调查者相信机构将主导未来的ICO。机构的参与无疑会帮助ICO的投资趋向理性,但也会一定程度上约束ICO本身的自由度,或许将会助力ICO走向ICO+VC这样的混合模式。

除了投资者的分布出现变化外,区块链行业自身也在不断反省和完善。如WINGS.ai、、Adel等平台已经开始为投资者提供可靠的众筹项目评估服务,以实现行业的自我监督和完善。最近成立的旨在为潜在投资者提供ICO项目分析研究和评估,它的平台能够显示过去和正在进行的加密代币项目及其详细信息、ICO进度和真实性评级。区块链项目加速器Adel开启了首次以反洗钱和提高用户体验为主旨的ICO项目。法律咨询公司也宣布将推出专门针对中小企业进行ICO的法律咨询服务。

无论在未来回望现在,ICO或是昙花一现的泡沫,还是又一次热潮的兴起,它所带来的变革思想都将对金融行业产生巨大影响。随着公众的认知加深,监管的完善以及行业自身的不断优化革新,我们都相信ICO将逐渐走向规范化和常态化,用它独有的方式为金融业带来新鲜的血液,未来或许曲折,但前途仍是光明。

5、风险提示

技术发展不达预期;新项目非理性过热;系统性金融风险。

*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。