○

随着“免费大王”360的退出,国内的云盘行业也将结束“赔钱博眼球”的野蛮搏杀。蹚过巨头的血与泪,云盘进入了后时代。也可以说,这是云盘真正性感的时代。

文丨本刊记者 王剑冰

进入2016年,云盘行业显得“一半是海水,一半是火焰”:Dropbox、Google drive等国外云盘商脱颖而出,百度网盘继续领跑,初具巨头姿态。而另一边,115网盘、UC网盘、新浪微盘、360云盘等多家云盘服务商相继关停,仅半年时间,赛道上的云盘服务商减少了一半,哀鸿遍野。

云盘关停,市场对云盘的需求不减反增,这意味着新一轮市场供需平衡的开启。在拆解成功样本为云盘商寻找坦途的过程中,云盘的盈利模式得以拨云见日,新的挑战与机遇日渐清晰。

未来在云端

“云”是什么?云泛指互联网,而云盘简单来说,即是“网络硬盘”。云盘的前身是邮箱的“文件中转站”,用于储存、备份个人文件。随着移动互联网的发展,用户储存与分享的需求愈发强烈,云盘产品应运而生。

115网盘等初代玩家主打的是免费储存功能。当时国外云盘巨头Dropbox在全球共有5 000万用户,其中96%为免费用户。这种“大部分用户免费,少量付费”的商业模式让中国企业看到了个人网盘市场的希望。

2010年,国内的云盘商如雨后春笋般冒出,新浪微盘、金山快盘、华为网盘、天翼云网盘等大大小小数十个云盘产品几乎在同一时间上线。

企业之所以看重云盘业务,是因其对于企业重要的战略意义。当用户养成云盘的使用习惯后,会将大量个人数据存放到云端,用户黏性极强,即使少量用户付费也能带来可观收入。累积起用户后,大量的用户数据可以帮助企业进行大数据分析,同时云端还具备入口价值。无论怎么看,云服务的未来都是“丰满”的。

资本也嗅到了商机,一股脑涌进云盘市场。2012年,拿到融资的云盘企业多达数十家,云盘行业几乎在一年之内就从蓝海变成了红海。因为服务同质化严重,商战一触即发。

2013年,百度网盘、腾讯微云和360云盘为了争夺用户打响了“免费大战”。百度云率先将个人网盘的容量飙升至TB级别,注册即得2TB容量;腾讯微云也随即拿出“做任务,领10TB”的策略;360云盘相信“没有All in就没有All right”,直接打出“无限空间永久免费”的旗号,展示出坚壁清野的决心。

2013年至2014年,负责360云盘业务的沈海寅依靠“以获得用户数,拿到用户数据为首要任务,挤死竞争对手为优先”的激进策略,力主把360云盘做到无限量免费。在他激进策略的引领下,360云盘的用户数出现了显著增长。2013年,360云盘平均每天都有40多万新用户注册,2014年1月,360云盘总注册用户数突破1.6亿。

为用户提供大量免费服务,360终于在拥挤的云盘市场中杀出一条血路。但是当时的沈海寅与大多数从业者一样,并没有摸到个人云服务成熟的商业模式。他曾在2014年表示,自己也无法确定数据的价值究竟在哪里,只是隐约觉得未来有用。

至于那么多投入能否赚得回来,沈海寅只能回答:“以后再说”。

云盘的死因

“以后”什么时候到来?不清楚。然而,粗暴圈地之后,成本的“黑洞”已然摆在360面前。

免费大战摧毁了云盘“有限空间免费、扩容收费”的商业模式。与团购、出行等行业相比,云盘本身没有良好的现金流,更多的用户带来的是激增的成本。

按照每位用户2TB的容量来看,一台成本5万元左右的服务器仅够数十位用户使用。要支持用户流畅地上传与下载,网络带宽成本也是大头。按照10万人同时下载文件,平均每人带宽为4M计算,每月带宽的支出就高达1 500万元,然而实际情况却远远超过这个数字。2016年,360云盘每月仅储存、服务器、带宽三项成本,就超过4 000万元。而360云盘的2亿用户中,仅0.1%为付费用户,成本压力可想而知。

但最重的开销,其实来自于审查成本。云盘发展出分享功能后,过去沿街叫卖的盗版碟生意也搬到了线上。云盘化身“看片神器”,用户们得以在网上分享和下载未经授权的书籍、影视和音乐内容。由于国内用户版权意识普遍薄弱,想要彻底杜绝违法违规内容,需要持续投入大量人力物力以及技术资源,审查成本成为云盘商的不可承受之重。

由于资金压力,360等云盘商还未全力推动审查工作,“看片神器”的“祖师爷”快播,却因此遭到了灭顶之灾。

2014年,屡屡被“点名”的快播科技预感到政策风向将要转变,于是展开了“自救”行动:关闭qvod服务器,停止视频点播和下载服务,清理低俗与涉嫌盗版的内容。同时启动商业模式转型,转型原创内容。

然而,厄运依旧落到了快播头上。2014年5月15日,快播公司因违反《互联网信息服务管理办法》被吊销增值电信业务经营许可证,无法继续从事互联网信息服务经营活动。

“老大哥”落马,一众小弟也逃不掉。“剑网2015”专项行动剑指云盘服务商,将规范云盘的版权秩序抬上了议题。

2015年10月20日,各大云盘商被国家版权局“约谈”。会上,版权局要求网盘服务商彻底整顿用户不符合规范的分享行为,清除违规违法信息。百度、360、金山、腾讯、新浪、迅雷、华为等一众网盘服务商在台下正襟危坐,生怕步了快播的后尘。

盈利遥遥无期,运营成本高企,现在又多了一把来自监管的达摩克利斯之剑。2016年上半年的资本寒冬过后,断了资本“输血”的云盘商“顺理成章”地出现了关停潮:

2016年3 月,115 网盘关停部分功能,UC网盘宣布终止存储服务;4 月 25 日,新浪微盘停止普通用户存储服务;4 月 26 日,迅雷快盘(原金山快盘)停止个人用户的存储服务;4 月 27日,腾讯微云关闭“文件中转站”功能;5 月 3 日,华为网盘停止用户数据存储分享服务……

“五一”前期,360云盘的官方微博特意为用户挑选了三部电影:《不见不散》《会说话的照片》《关云长》,并提醒用户欣赏观看。这其实是一句暗语:三部电影名字的第一个字连起来便是——“不会关”。然而,10月21日,360还是停止了个人云盘服务。教训只有一条:并非所有工具类应用都适合烧钱圈用户的激进打法。

360离场,激起了唱衰整个云盘行业的声音。反观依然在赛道上奔跑的百度云和腾讯微云,却是羽翼渐丰,颇有扶摇而上的态势。海外的云盘市场也是一派繁荣景象,它们是怎么做到的?

后云盘时代

云盘行业可谓败也免费模式,成也免费模式。

互联网企业烧钱的案例屡见不鲜,用户的使用习惯养成后,盈利模式水到渠成。在移动互联网时代,人们必然会放弃过去的硬盘、U盘等辎重。

从教育用户的角度来看,360云盘关停其实为云盘行业做了一件好事。360云盘“驾崩”后,用户们携带着几十、上百个G的文件在各网盘间奔波往复,集体性的下载行为还导致服务器崩溃,文件遗失在云端。这种迁移成本也在告诉用户,天下没有免费的午餐。经历了上半年的关停潮,用户们纷纷表示要“充个会员压压惊”。许多用户可以接受正常的收费行为,但求给文件一个安稳的“家”。

所以,现在云盘商的问题不是如何让用户付费,而是用户为什么要选择为你的产品付费。

谷歌旗下的云盘产品Google drive,拥有4亿全球拥趸。它最初就是为配合谷歌浏览器推出的,用户通过Google drive可以快速保存与分享浏览器里的文件。网络笔记本推出后,Google drive又扮演起笔记本云储存器的角色。后来Google drive进一步整合了谷歌的企业办公业务,同时与Gmail的结合更加紧密,过去用户上传邮件中的附件需先将其下载到本地,现在不仅无需下载,还能在云盘上预览和编辑。

可以说,谷歌提供了一整套的云办公解决方案,而Google drive则是其中的串联者,为用户提供全平台、一体化的文件管理服务。同理,iCloud也是凭借各终端间流畅的文件备份与传输功能,收获了7.82亿全球用户。因此,云盘未来的竞争是考验开发者整合应用、平台甚至硬件等一整套内容的能力,而不仅仅局限于单一的应用。

百度云背靠百度庞大的服务体系,用户的云盘与搜索引擎共用同一账号,通过百度音乐、百度文库、百度视频搜索到的资源,无需登录就能在云端保存与分享。云盘作为最后环节,帮助百度形成服务的闭环。腾讯微云也是帮助用户在使用腾讯产品时储存文件,并在各终端间共享。不久前,微云还联合微软推出了协同修改文件的功能。

企业以云盘作为各产品的串联者,增强用户黏性的同时拉动其他业务的增长,需要注意的是各产品之间本身要有关联性。

360就曾配合云盘业务,推出配备云服务特色功能的手机。然而,“云盘手机”本身不是刚需,且使用成本过高。从结果来看,360手机业务与云盘业务一样,都是集团的负资产。

那么,没有整体服务体系的云盘商该怎么盈利?——360云盘的讣告中提到的转型企业云服务,就是一条可行的路。

能力与坦途

现在很多企业每天都会产生几十个G的数据,企业需要这些数据更高效地流转,以带来更大的业务价值——对内团队共享、协同修改文件,对外与合作方共享文件、销售展示、一对多高频传输。相比过去使用邮件、QQ等即时通讯工具传递文件,云服务击中了企业文件信息化的痛点,同时以文件管理流程切入业务流程信息化,实现协同办公,移动办公。

国内的企业网盘市场在2015年实现了54%的增长。根据IDC(互联网信息中心)预测,未来5年,国内网盘市场规模将超过130亿元。

而企业云盘市场的头号人物,当属市场占有率超过40%的联想企业网盘。截至目前,联想企业网盘已经为50多个核心行业的十五万企业用户提供服务,其中500强企业占比超过30%。通过公有云按容量或用户数收费,私有云一次性收费加全年服务费的收费模式,联想企业网盘如今已进入盈利的快车道。

然而,滴水穿石非一日之功。企业网盘商业模式的灵魂在于续费,老客户不断续费,同时吸引新的客户,业务才能良性运营。企业用户对价格并不敏感,要留住老客户,关键是提高产品的体验。

联想企业网盘从2007年诞生开始,就一直从技术层面打磨产品,并为每一位客户指定专业的客户经理,提供定制化服务,根据客户需求随时调整服务内容。才最终形成了现在支持公有云、私有云、混合云,满足企业不同使用场景的多元化服务体系。

个人云盘商想要转战企业云,难点也在于如何为各垂直领域的企业提供更适合他们的定制化方案。这是一个技术问题,同时受到规模影响:规模越大客户越多,越难提供差异性服务。也正是因此,企业云盘市场难以形成绝对的垄断。后来者可以专注一个细分领域,打造深度服务的优势。

企业云盘市场风头正盛,个人云盘市场也在酝酿一场变局。

手握稀缺资源的云盘用户早在私下做起了生意:一个装满精选影片、歌曲的百度云账号通常能卖几十上百块。既然用户愿意为资源花钱,而用户数与资源数成正比,那么,坐拥4亿用户的百度网盘新的商业模式呼之欲出——资源C2B2C。

交易的主体是用户,百度充当“银行”的角色,分发交易所需的货币——积分。用户上传资源赚取积分,下载消耗积分,积分可充值。如此一来,庞大的用户带来的不再是激增的服务器和带宽成本,海量的资源也不再是审核的负累,两者皆可变现。并且,开放资源后,用户用不完的大空间也会很快被填满,企业得以重拾云盘卖容量的传统盈利模式。这条路径的可行性已经被百度子产品百度文库所实践,但资源变现的模式只适用于大平台、海量用户的巨头。

完善个人云盘整体服务体系,从技术上打造有特色、多元化的企业云盘产品,是云盘从业者新的课题。巨头已经抢跑,机会就在于如何赢过时间。

编 辑:唐 亮

周鸿祎做IP,不只是流量这么简单

用心经营自己的短视频账号近一年之后,周鸿祎俨然已经成为企业家 IP 赛道的形象代言人。

越来越多企业家开通了短视频账号、做起了直播,媒体们要跑过来问下他的看法。反对声浪渐起,农夫山泉创始人钟睒睒对外表态反对企业家直播带货后,媒体更是蜂拥过来采访他。就连在社交媒体上,也不断有好事者艾特他,要他来谈谈看法。

严格意义上,钟睒睒并不是反对企业家做网红,而是称企业家不应该去直播带货,认为企业家可以去做更有价值的东西。更精确些,他是抵制直播带货导致的电商低价竞争,认为这是对产业的巨大伤害。

周鸿祎在拍摄的短视频中也强调了这一点,称企业家不该和普通老百姓抢饭碗、去做直播带货的生意。国内真正意义上做直播带货的企业家也不多,大多数打造个人 IP 的企业家实际上都没有在带货,而是在为自家产品宣传。比如雷军,比如他自己。

但公众似乎仍有误解,一些讨论已经从直播带货延伸到企业家是否要去做直播、搞流量的争论上。

参加 2024 世界互联网大会乌镇峰会时,周鸿祎再次详细解释了一番。他表示,企业家搞流量不是不务正业,搞流量更是企业家精神的一种实践,“企业家应该永远保持躬身入局、探索未知的勇气,用行动为企业发展寻找新的突破口。”

做直播、搞流量,为什么会和企业家精神有关?

周鸿祎在世界互联网大会上的发言

宇宙尽头不只直播带货

互联网上关于企业家要不要直播带货已经吵翻了天。支持者有,不少媒体机构专门发布评论文章,强调不应该全盘否定直播带货。比如《北京商报》称“没必要看不起企业家直播带货”,《证券时报》也强调“任何新型商业模式都值得学习”。

反对声浪也不小,社交平台上你能找到不少消费者反对企业家直播带货的声音,一些实体零售行业的中小商家,更是不断强调直播带货对经营环境的伤害。

事实上,现在早就不是企业家直播带货的高潮了。中国的企业家们最热衷于直播带货的时期要数三四年前,因为线下商业停摆,包括梁建章等一大波企业家蜂拥挤进直播间,谋求自救,是当时企业家直播带货的最高潮。

后来大多数被列为企业家直播带货的代表人物,往往也是危机中的艰难选择。比如欠债 6 亿的罗永浩,比如要为新东方谋出路的俞敏洪。

但无论如何,直播带货作为一种新兴的电商形态,已经不用再去过多论证其价值。当下直播电商中存在的部分乱象,也无法掩盖直播电商对实体经济的带动作用。

现在多数躬身入局短视频的企业家们,谋求的也不是带货。最早周鸿祎刚开始拍短视频、做直播时,尚且有媒体频繁猜测 360 是否要开展直播带货业务,下半年这样的声音几乎不存在了——因为越来越多的企业家走进直播间,做起了个人 IP。

竞争激烈的汽车行业是企业家直播密度最高的,几乎所有的车企 CEO 都在做直播、拍短视频,在社交平台上和用户面对面沟通。新势力诸如李斌、何小鹏、夏一平,传统车企比如长城汽车魏建军、奇瑞汽车尹同跃等,都开始做起了直播。部分车企甚至全员“上岗”,上至管理层,下至一线销售,全都活跃在社交平台上。

但最出圈的还是雷军。现在,他在抖音上拥有超过 3500 万粉丝,收获了超过 1.6 亿个赞,是所有企业家中粉丝量最多的。7 个月前,他的粉丝还不过千万。在他的带动下,几乎所有小米集团的高管都拍起了短视频。

雷军拥有超过 3500 万粉丝

许多传统企业家们也做起了直播。比如物美集团创始人张文中、创维集团创始人黄宏生等。张文中今年已经 62 岁了,自称“60 后老顽童”。他在和周鸿祎对谈时说,自己原本对直播比较抵触,但在公司年轻人的带动下还是走上了直播之路,俞敏洪、周鸿祎也不断鼓励他。

“现在互联网已经进入了自媒体时代,传播和营销也进入了全新领域。”已经做了多年直播的张朝阳十分认可企业家做网红的价值。他和周鸿祎在 2024 中国互联网大会上对谈时说,企业家、知名人物做“网红”,也是应对新时代媒体传播模式的策略,企业家“一定要放下架子,去接受新变化、拥抱新变化”。

“企业家做 IP、做短视频,最终不是为了带货,不是为了卖面膜、割韭菜,而是为了自己的产品代言。”周鸿祎说,过去企业家们高高在上,但在短视频时代,用户和企业家是平视的,更需要面对面沟通,“做短视频、做直播也是为了更多的了解用户。”

似乎已经无需过多讨论企业家做直播、拍短视频的价值,这已经是势不可挡的时代潮流。最近,甚至已经称得上是 IP 的余承东也开始拥抱短视频,开通了微信视频号。他已经拍摄了几条短视频,为华为即将发布的旗舰手机华为 Mate 70 预热。过去,余承东一直都没有短视频平台的账户。

余承东刚刚开通的短视频账号

用户在哪里,企业家就应该在哪里

互联网上不少声音认为流量可耻。这很大程度上源自于人们长久以来对网红的负面看法,短视频时代诸多博流量的乱象更是加重了这种刻板印象。但流量本身并无对错。更直接些,企业的品牌传播归根到底也是为了获取大众的注意力,也是一种“搞流量”的行为。

这大概是周鸿祎从不避讳自己“搞流量”的原因之一。他在今年的世界互联网大会乌镇峰会上说,很多人在短视频中看到他,觉得他不务正业。他要专门澄清,搞流量不是不务正业。

在他看来,任何商业模式都需要获客,争取流量,本质上是为了与用户多交朋友,为企业的营销减负。时代在变化,传统发布会形式的营销已经行不通了。短视频时代,视频就是和用户最直接有效的沟通方式,也是企业宣传最好的抓手。

周鸿祎这话有一定道理。不同时代有不同的传播渠道,不同时代的企业传播也有各自时代的鲜明特点。回望过去 40 余年中国企业的成长史,就是一次次传播媒介变迁的真实记录。从报纸、电视、互联网到当下的短视频时代,企业传播策略也跟随媒介的变化而变化。

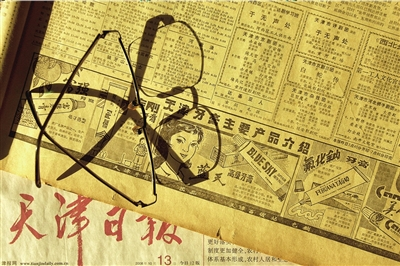

最早的传播渠道是报纸。1979 年 1 月,《天津日报》第三版刊登了一条天津牙膏厂的广告,后来这被认为是改革开放后的第一条报纸广告。那条广告极不起眼,仅 20 行,被放在报纸第三版的垫底位置。但在改革开放初期,单是这样一条产品信息就足够吸引人们关注。当时《大公报》评论称,“广告的出现犹如一声长笛,标志着中国经济的巨轮开始起航。”

《天津日报》刊登的牙膏广告

第一条电视商业广告几乎同时到来。几周之后,上海电视台播出了一条酒类品牌的广告。一年之后,中央电视台也开始播放广告。后来,中央电视台黄金时段的广告甚至一度演变为竞标大赛,企业家们争相抢夺央视“标王”,希望借此打开全国市场。

张瑞敏的海尔集团早在 90 年代初期就开始投放电视广告,甚至在当时就创造性的利用动画故事来传播品牌——曾经风靡一时的动画片《海尔兄弟》就是海尔集团投资的。

当下大多数人们耳熟能详的品牌都是借助电视走进了千家万户,娃哈哈、恒源祥乃至脑白金、步步高等莫不如是,它们的广告词甚至成为一代人的经典记忆。

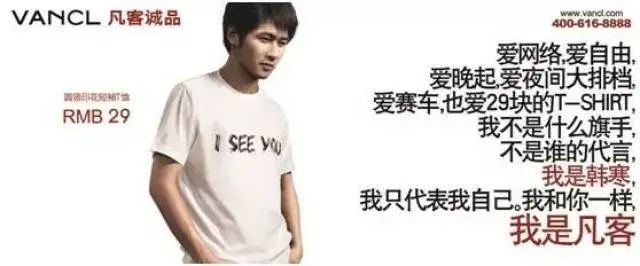

互联网时代到来,企业传播变得更加多样化。但人们印象最深刻的或许还是陈年在 2010 年推出的“凡客体”。那或许是企业家们第一次意识到互联网病毒式传播的力量,在网络全民狂欢的热潮下,凡客一炮而红。

凡客邀请韩寒拍摄的《我是凡客》广告

现在,各类 PC 广告、App 广告更是已经成为常态,没有哪位企业家会放弃线上营销,他们共同撑起互联网公司数以千亿的广告收入。

但无论媒介如何变迁,唯一未曾改变的就是企业家要不断顺应时代、紧跟潮流。万变不离其宗,用户在哪里,企业家就应该在哪里。

就像周鸿祎不断强调的那样,现在已经进入了短视频时代,我国网民中超过 95% 都是短视频用户。媒体在短视频平台上发布新闻,普通人用短视频来记录生活,短视频已经完全融入人们的生活、娱乐乃至工作。在这种情况下,企业家们更要学会变革营销方式,拥抱短视频。

小米汽车的出圈就是最好的例子。一位造车新势力人士曾向《山上》表示,小米汽车的营销是对传统车企的降维打击。此前车企营销主要依赖传统渠道,但小米则完全依靠社交平台,雷军的个人影响力帮助小米汽车早期积蓄了大量关注度。

当然,并不是每一个企业家都能拥有雷军一样的超级影响力,也并不是每一个企业家都能成为马斯克、乔布斯式的偶像人物。但正如周鸿祎所说,企业家可以不会搞 IP,但一定要会搞流量,起码要懂怎么用短视频、直播去争取流量。

就像长城汽车董事长魏建军此前感叹的那样,“现在是酒香也怕巷子深。”

真正的企业家精神

某种程度上,周鸿祎掀起的这波企业家 IP 热潮,正是当下时代企业家们创新求变的缩影,也是企业家精神在这个时代的最好诠释。

外界对周鸿祎做 IP 的讨论高潮是他卖掉了那台开了多年的迈巴赫。在那之后,他接连购入了多台国产新能源车,数次前往中国车企的工厂做直播、讲技术、谈国产新能源车的智能化体验。

车企 CEO 们也乐于接住这泼天的流量,他们将新车送到 360 的总部楼下,和周鸿祎一起在直播间中体验智驾进步,聊中国汽车工业在新能源时代的弯道超车。

不少用户也是从一波波的热搜词条和短视频中才意识到国产新能源的进步。这可以算作是企业家利用自身影响力推动观念革新的佐证之一。在周鸿祎卖车的 4 月上旬,中国新能源车渗透率首次超过 50%。过去几个月,中国新能源车渗透率已经稳步在 50% 以上。

在周鸿祎带动车圈直播风潮之后,越来越多的车企 CEO 们也开始下场直播,走进工厂,测续航、试安全、讲产品。毕竟,没有谁比 CEO 更了解自家产品了。

更重要的是,企业家亲自上场,更能带动自家业务、产品的销量和知名度。极越汽车的夏一平就曾在接受媒体采访时表示,只有 CEO 站出来才能解决更多问题,光是写写文章、开开发布会、做做测评还不够。他从 5 月底开始拍视频,至今已经发布了超过 220 条视频。从 6 月开始,极越的销量连续翻番,一路从 400 余台上涨至 10 月的超 3000 台。

这也是多数人对周鸿祎做 IP 的误解之一。周鸿祎自己也说,“很多人问我在短视频里看到你不修边幅、胡子拉碴,在那里叽里呱啦胡说八道,是不是不务正业?”

实际上,过去一年周鸿祎搞 IP,最显著的作用就是对 360 AI 板块的带动。比如 360 AI 搜索的火爆。上个月,360 AI 搜索的用户月度访问量达到 2.8 亿,是海外最知名的 AI 搜索引擎 AI 的三倍以上,持续蝉联全球访问量最大的 AI 原生搜索引擎。

但 360 AI 搜索在市场的投放并不多,在此前媒体曝光的 AI 应用投流榜单中,360 AI 搜索甚至排不上号。除了 360 AI 搜索本身的产品体验优秀外,更直接的推动应该还是周鸿祎在短视频中的口播广告——他在全网拥有超过千万的粉丝。

企业家最核心的责任之一,不就是帮助企业业务更好的发展吗?用周鸿祎的话说,如果他现在天天做甩手掌柜、游山玩水,“又有谁能把我怎么样?”但他要对股东负责、对员工负责,就必须要求新求变,必须让企业跟上时代的发展,不然随时都有可能被淘汰。

周鸿祎发布的短视频

这或许才是真正的企业家精神,既放得下架子,又不缺乏向前探索的勇气。

人们也乐于看到这样接地气的企业家。过去,人们很少有机会可以近距离地接触企业家,往往只能从电视采访、媒体报道或者传记图书中找寻企业家关于创业或者经营的只言片语,也无法得到及时解答。

现在,短视频时代消弭了这些距离,用户可以直截了当地在评论区提问、私信交流。周鸿祎拍摄的短视频中,除了关于 AI、新能源车的内容,很大一部分都是他自己对于创业和经营的思考。

周鸿祎也在世界互联网大会乌镇峰会上的发言中说,他做短视频,除了科普 AI、体验数字科技产品外,很大一部分也是为了帮助更多的中小企业创业。他自己就是创业老兵,可以分享不少经验教训。直播中,他也不断拜访行业大咖,交流企业经营理念,“让大家少走弯路、少踩坑。”他专门设立了“红衣分享”和“红衣客厅”两个短视频合集,将自己的创业感悟以及与其他企业家的对谈收录其中。

不只是周鸿祎,大多数热衷于拍摄短视频的企业家们都毫不吝啬地对外分享。雷军的短视频账号也专门有一个“跟着雷军聊数码”的合集,收录一些电子行业的技术科普。张朝阳更是在直播间讲起了物理课,在互联网上掀起了一波基础科学的热潮。过去几年,俞敏洪做了超过百场的直播访谈,对谈嘉宾涵盖商业、科技、人文等多个领域,他已经将这些直播访谈整理出版。

短视频不是洪水猛兽,企业家做 IP 也不是不务正业,他们的核心目的仍然是为了帮助企业发展、提振社会经济。企业家精神或许有许多解释,但内核从未改变,只是不同的时代有不同的表现方式。做直播、搞流量,就是当下时代的解法之一。用周鸿祎的话说,时代一直在变,企业家更不能固步自封,要保持开放的心态,不断与时俱进、不断学习,将更多的流量转化为社会的正能量。

这样的“网红”企业家,应该越多越好。

*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。