这年头,手机里、电脑上要没个三五个 AI 工具,都不好意思说自己是新一代搬砖打工人了吧。

反正为了提升点写稿效率,每天能多摸会儿鱼,世超的浏览器,已经被各种 AI 工具和插件给塞爆了。

像是找资料的AI 工具,就有五六个,插件栏里,光是翻译的插件也有三个。

虽说用上它们后,咱的效率确实是提升了,但世超总感觉,还有更进一步的空间。

就拿浏览器的 AI 插件为例吧,且不说找插件和下插件有多少步骤了,光是配置起插件来,咱就得费不少心思。有时候,用户还得自备 OpenAI 的 API ,不然就用不上大模型的功能。

另外,一些工具和插件不支持在线分析文档,得提前把论文下载下来再喂给 AI ,这对能躺着就不坐着的世超来说,多少还是有点麻烦。

如果,咱是说如果浏览器里能直接集成 AI 功能,一步到位,是不是大伙们就能摸更多鱼了呢?

好在,不少厂商似乎听到了大家对摸鱼效率的呼唤,把AI 融到浏览器里,也成了一大趋势。

像是海外的 Arc AI 浏览器,刚出来就收获了不少好评,虽然暂时还没全面开放测试,但已经被一些媒体冠上了碾压微软 Edge 和谷歌 Chrome 的名头。

而在国内,同样也有公司敢于尝鲜,比如 360 刚亮相的 AI 浏览器。

大家也了解世超我的,我可太想进步了,于是也立马去试了这款 AI 浏览器,到底分量几何?

咱也先省流一波,我觉得它不仅综合了 AI 搜索工具和插件的能力。。。查资料获取知识的感觉,还让人想起了第一次用浏览器时,那种探索世界的奇妙感。值得一提的是,原生打造的 AI 体验就是比插件丝滑。

废话就不多说了,打开 360 AI 浏览器,默认就能看到 360 AI 搜索,侧边栏还有 AI 助手、 AI 写作和 360 智绘的入口。

就拿咱平时写稿来说,比如要写前段时间的淀粉肠事件,在 AI 搜索里,世超就问了一个 “ 淀粉肠为啥受争议 ” 的问题。

接着在给出的拓展追问里点点、读读,差不多十来分钟就能把整件事情盘清楚。

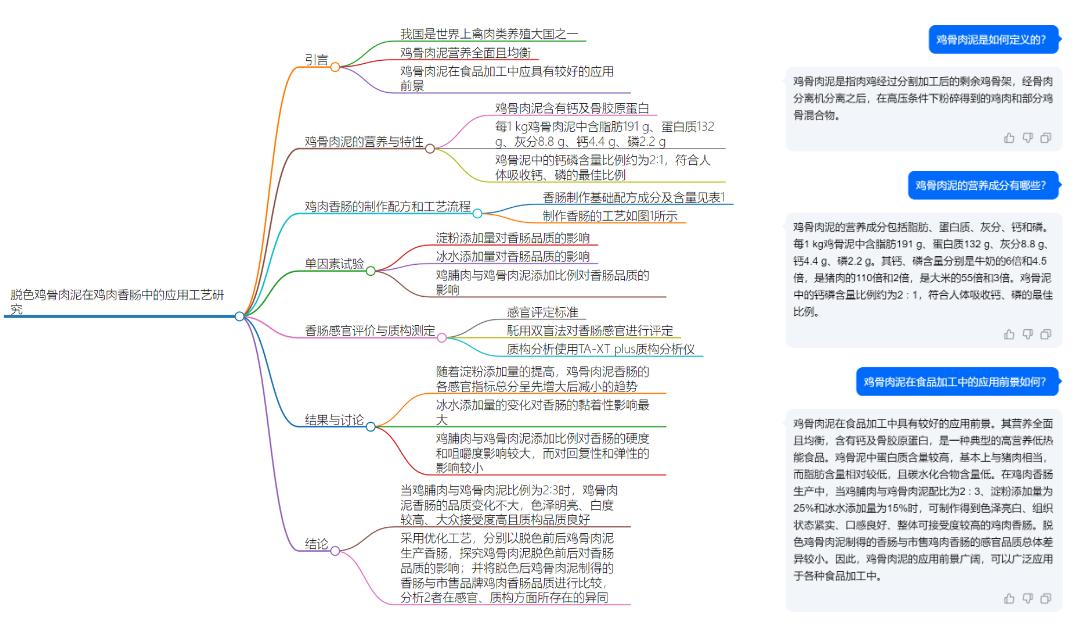

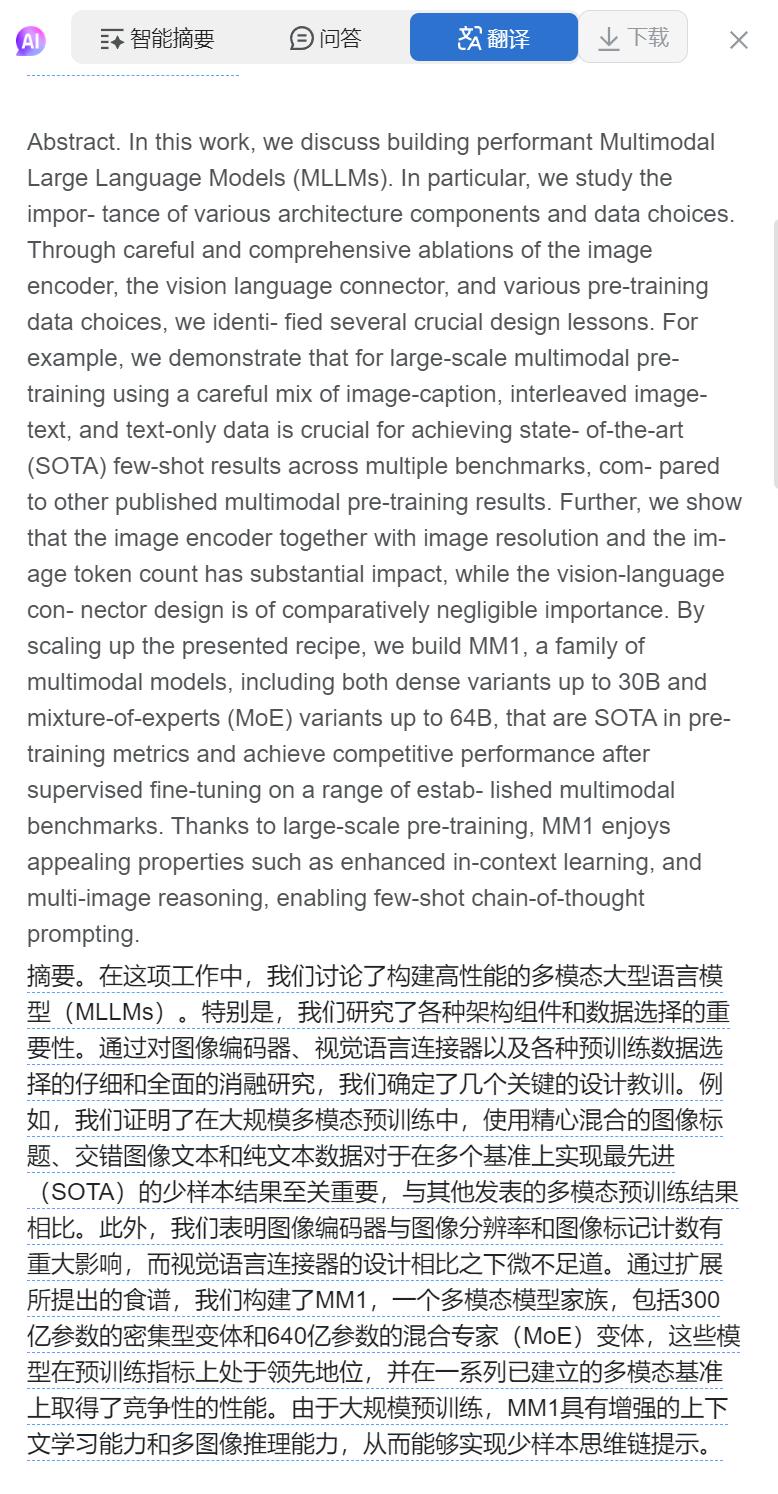

丢给 AI 助手一篇论文,它也能立马帮咱们总结出里面的要点,还顺便画出了思维导图。更具体的内容,直接在侧边栏里提问就行,世超和论文原文对比了下,回答得没啥问题。

要是涉及到英文的内容,它还会多出个 AI 翻译功能,不仅是中英对照的,连 “ MoE ”“ SOTA ” 这种专业名词都能翻译出来。

这还没完,在长文本能力上, 360 AI 浏览器这次也下狠功夫了,现在市面上免费能用的,大都支持20 万字的上下文,其他更多的要么得排队内测,要么得氪金。

相较之下, 360 AI 浏览器不要钱的 100 万字上下文就香多了。

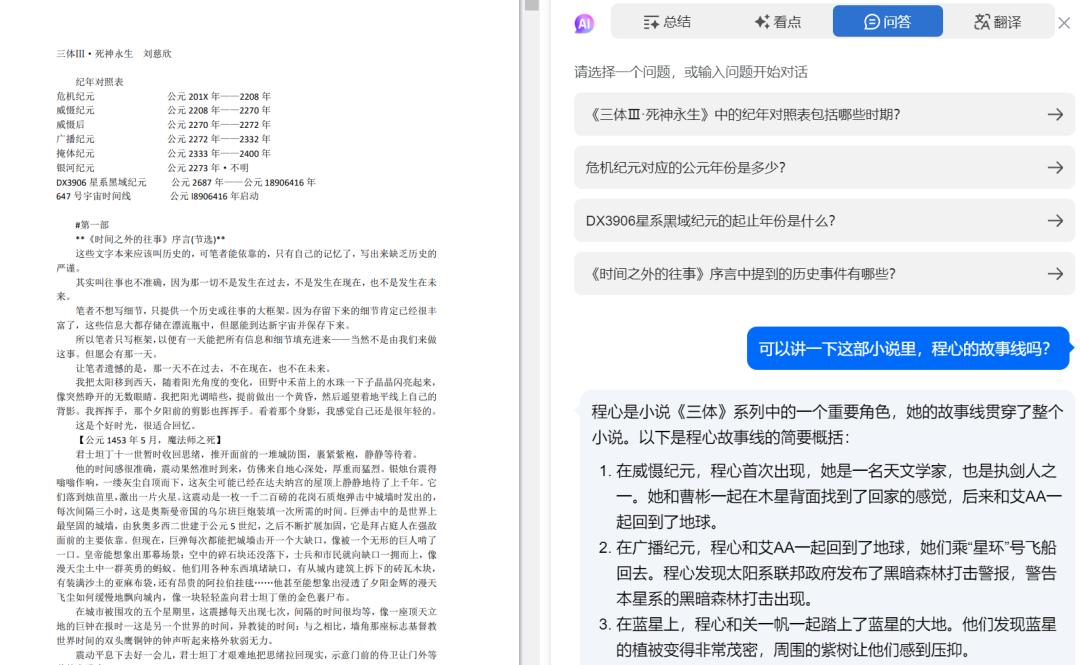

恰好这两天赶上了网飞三体上线,世超也快把原著的情节忘光了,就趁着这个机会测测它的长文本阅读能力。

世超下载的是三体Ⅲ,三十多万字的小说喂给 AI 助手,它差不多一分钟左右就能读完,亮点总结和思维导图也是张口就来。

甚至还能在聊天框里,追问各种关于小说的问题。

世超问了小说里云天明讲的三个童话,没反应多久它就给出了答案,三个故事讲得都没啥大错。

要是想读小说里这三个童话的话,直接点下面的十条来源,就能定位到原文里。

再问 AI 助手 “ 王国的新画师 ” 这个故事,它也能继续展开。而且它还有联网搜索的功能,就算咱们问一些超纲问题,比如三体Ⅰ、三体Ⅱ里面的细节,甚至问它一堆胡编乱造的地外文明问题,它也答得像模像样。。

另外,除了文本能力之外,世超发现 360 AI 浏览器分析视频和音频的能力,也挺有两把刷子的。

要知道,目前市面上的 AI 工具,大都是偏科生,能通吃文本、音频和视频的,确实不多见。

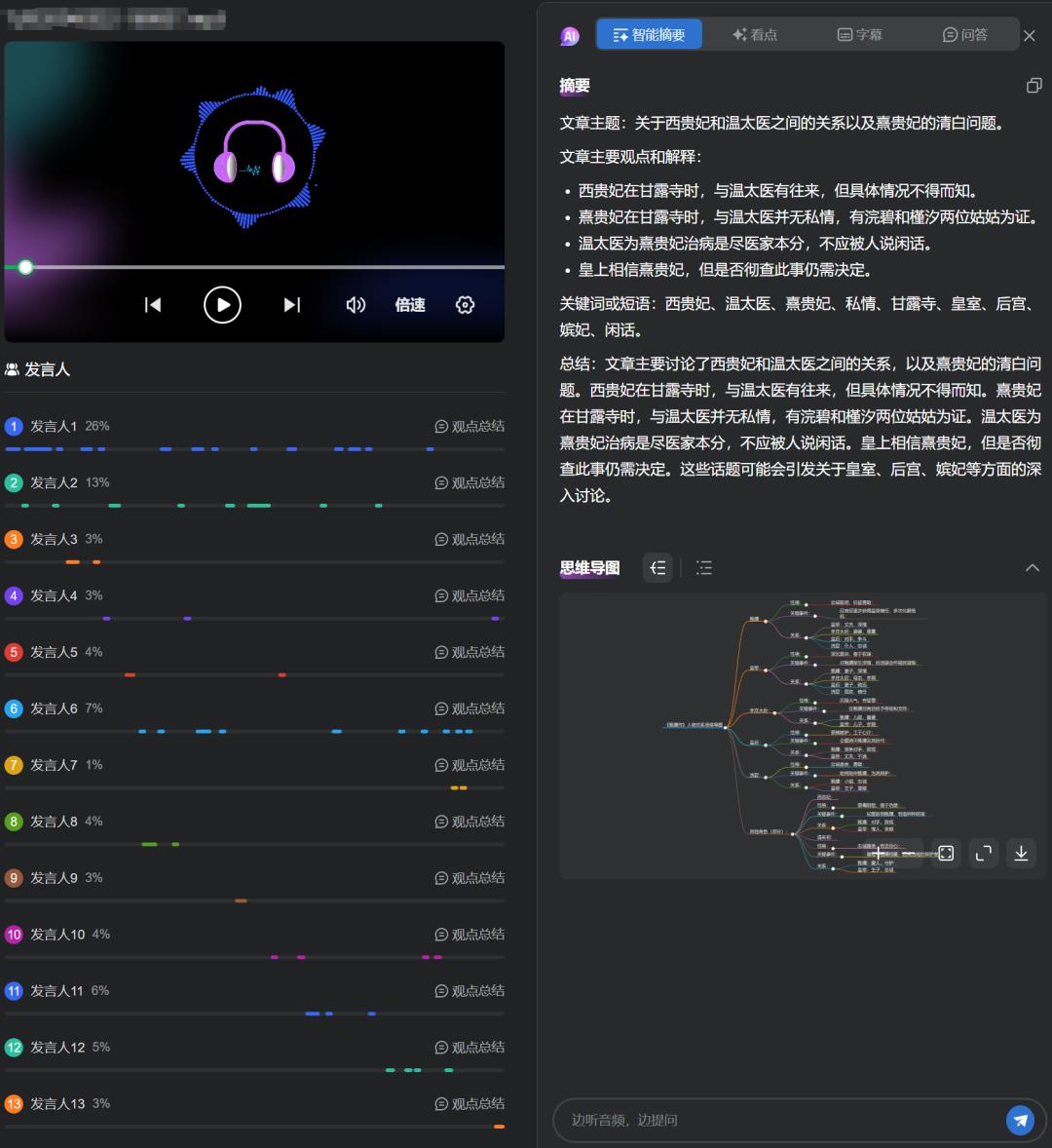

为了测一测 360 AI 浏览器的能力,世超直接找来了甄嬛传滴血验亲名场面的音频,这场戏出来说话的人是相当多,咱们听的话要辨认好一会儿。

但不到一分钟, 360 的 AI 助手就分析完了,一共十三个发言人,在哪个时间点发言都标得清清楚楚,还总结出了人物关系图。

重要的是,点击每个发言人的右上角,还能总结他们各自的观点和态度。

更让世超惊讶的是, 360 AI 浏览器不止能分析离线文件,直接打开视频网页,也能用里面的 AI 功能。

就比如世超在视频网站上打开了一段关于 “ AI 风险 ” 的访谈,点击 AI 助手,它就能自动总结出核心。

不方便看视频的话,还能转成文字版,谁讲了啥都一目了然。

还有大伙平时刷 B 站,也能拉出一旁的 AI 助手栏目来一波互动。

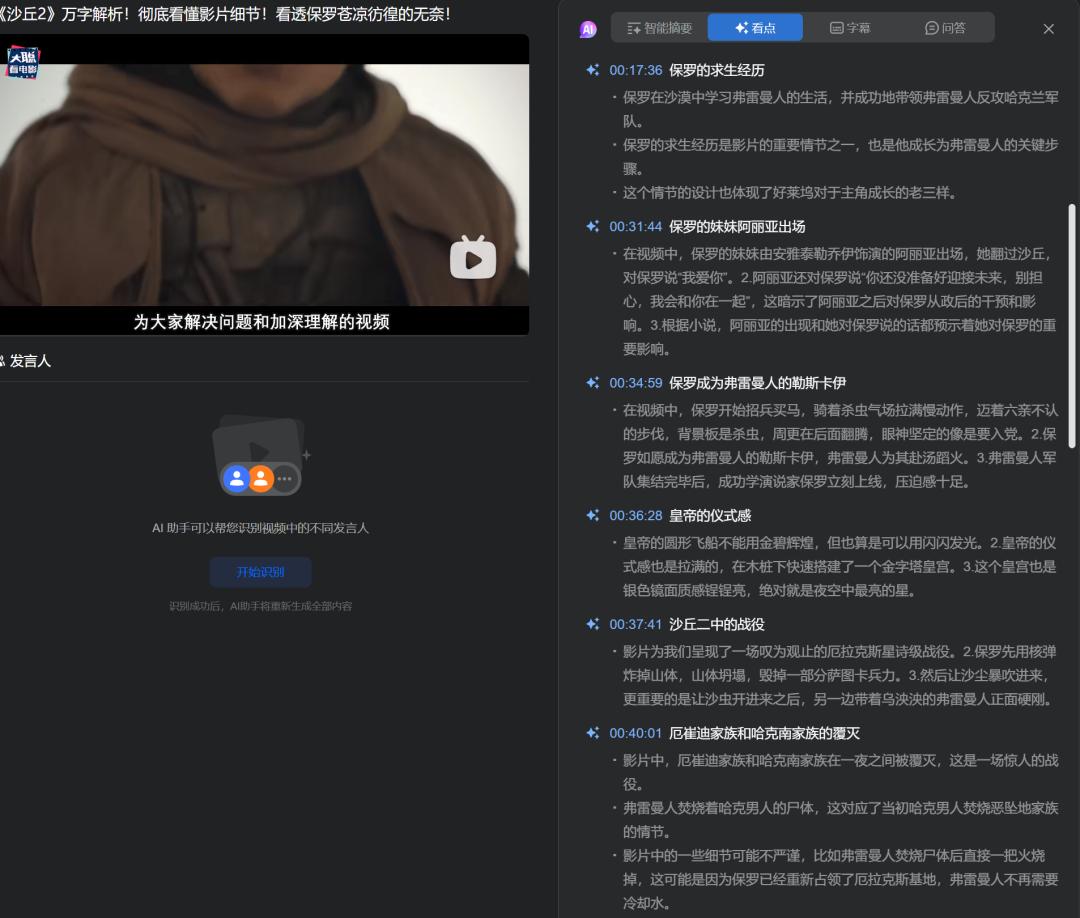

像世超最近刚看了沙丘 2 ,没过瘾想再看看分析,结果挑了个热度高的视频,刚打开就发现要一个多小时。

这时 AI 总结就派上用场了,它能把视频总结成文字看点,对哪部分感兴趣,可以直接点击跳转。

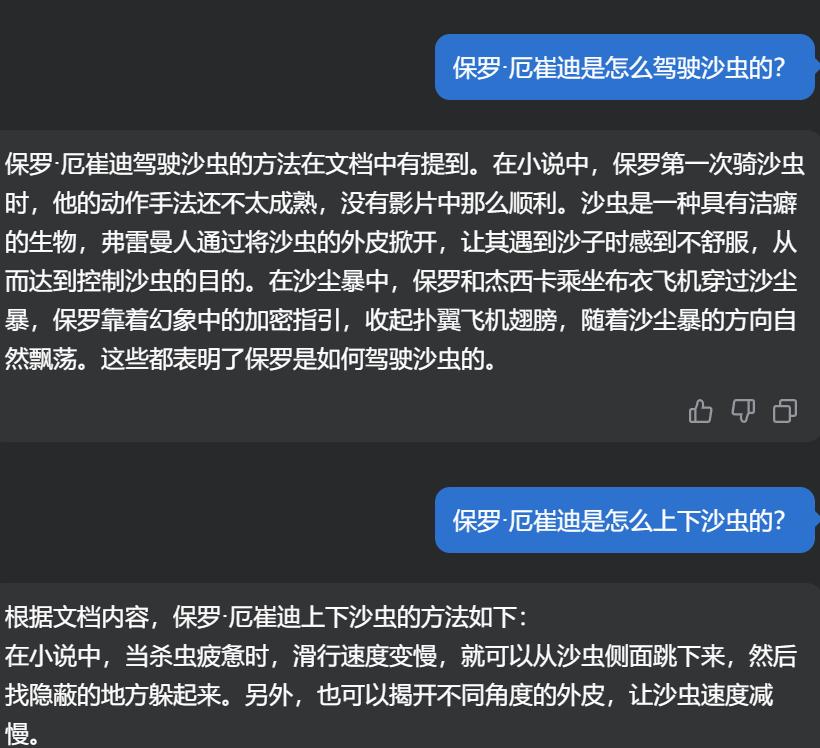

而且中途有啥问题,拉出一旁的对话框就能问。世超倒是挺好奇,里面的主人公保罗 · 厄崔迪是怎么驾驶沙虫的,问了 AI 助手,回答得都还挺专业。

反正在体验了这么两天之后,世超已经停不下来了,甚至有种上瘾的感觉。

就跟小时候能点一下午维基百科一样,用 360 AI 浏览器,也能在解决完一个问题后,继续在 “ 追问 ”“ 拓展 ” 里开启副本。

其实去年业内就一直在说 “ 要用AI 把所有的产品都再做一遍 ” ,咱们也看到了各种尝试,像是 AI 和拍照软件、办公软件,再到如今和浏览器的结合。

除了咱们开头提到的 Arc AI 浏览器外,谷歌 Chrome 在年初,也宣布要在最新版本引入生成式 AI 功能,微软的 Edge 从去年就开始慢慢加 AI 功能,现在已经有了 Copilot ( 原 NewBing )侧边栏功能。

360 这次让自己研发的大模型 360 智脑彻底入驻 “ 全家桶 ” ,从头到尾给自家浏览器来了场 AI 大更新。在世超来看,浏览器也确实需要这么一场改造,毕竟它可能是咱打工人接触最多的软件,也是大多数人认识世界的第一个窗口,而现在这个窗口已经积了厚厚的一层灰了。

或许这次的 AI ,就是这个老古董再次焕发新生的好机会。

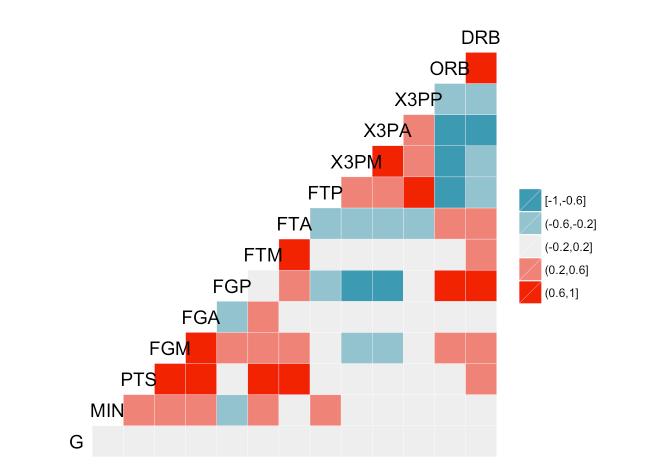

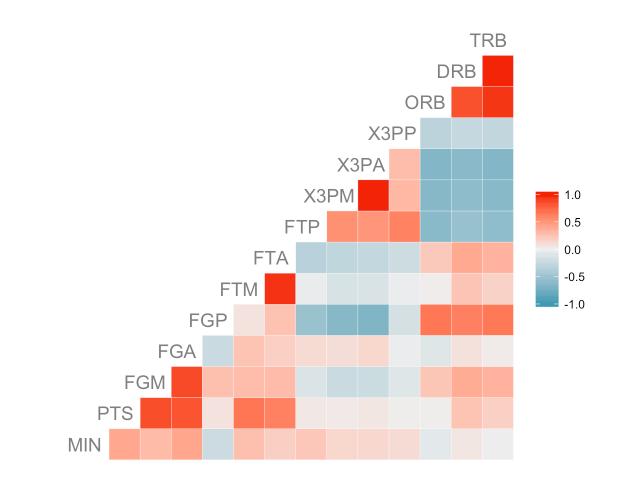

这也太简单了吧!一个函数完成数据相关性热图计算和展示

关联数据集

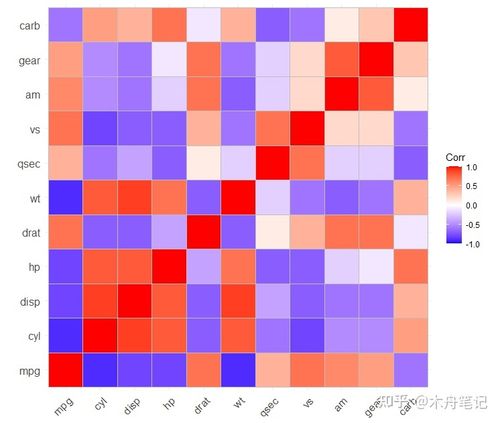

ggcorr的第一个参数称为data。可以是一个数据框(如上所示)或一个矩阵,在绘制之前将其转换为数据框:

ggcorr(matrix(runif(5), 2, 5))ggcorr也可以通过接受相关矩阵,在这种情况下,它的第一个参数必须设置为NULL,以指示ggcorr应该使用相关矩阵:

ggcorr(data = NULL, cor_matrix = cor(nba[, -1], use = "everything"))相关性方法

ggcorr支持cor函数提供的所有相关方法。

相关矩阵中需要考虑的第一个设置是要使用的的选择。此设置可以采用以下任何值:“”,“ all.obs”,“.obs”,“plete”或“ plete.obs”(ggcorr使用的默认值)。

ggcorr要求的第二个设置是要计算的相关系数的类型。有三个可能的值:“pearson”(ggcorr和cor使用的默认值),“kendall”或“”。cor 的文档中说明了每个设置之间的差异。一般而言,除非数据是序数,否则默认选择应为“pearson”,即基于pearson的方法产生相关系数。

例如:

# Pearson correlation coefficients, using pairwise observations (default method)

ggcorr(nba[, -1], method = c("pairwise", "pearson"))

# Pearson correlation coefficients, using all observations

ggcorr(nba[, -1], method = c("everything", "pearson"))

# Kendall correlation coefficients, using complete observations

ggcorr(nba[, -1], method = c("complete", "kendall"))

# Spearman correlation coefficients, using strictly complete observations

ggcorr(nba[, -1], method = c("all.obs", "spearman"))绘图参数控制色阶

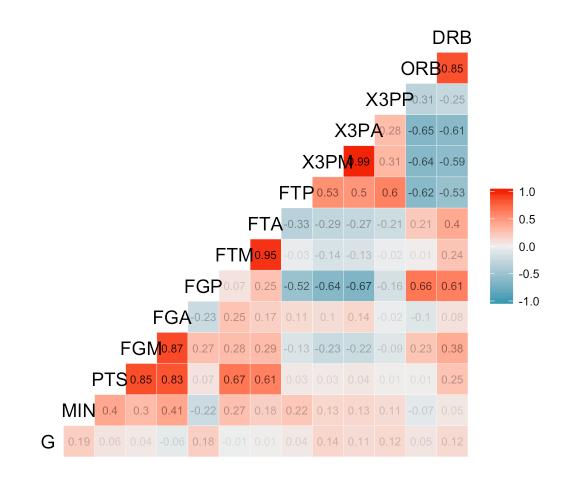

默认情况下,ggcorr使用从-1到+1的连续色标显示矩阵中表示相关性的强度。要切换到分类颜色,需要添加nbreaks参数,该参数指定色标中应包含多少种区块颜色:

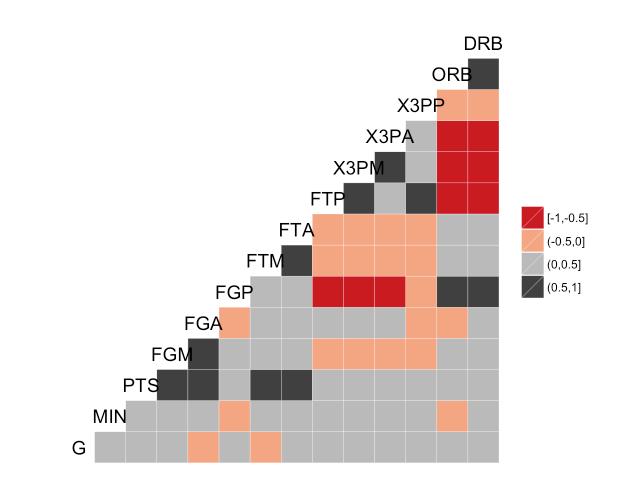

ggcorr(nba[, 2:15], nbreaks = 5)

使用nbreaks参数时,通过digits参数控制色阶中显示的位数。digits参数默认为两位数字,但是如上例所示,如果breaks不需要更高的精度,它将默认为一位数字。

对色阶的进一步调控包括:name参数,用于设置其标题;legend.size参数,用于设置图例文本的大小;以及legend.参数,用于控制图例的显示位置。使用方式和ggplot2相同:

ggcorr(nba[, 2:15], name = expression(rho), legend.position = "bottom", legend.size = 12) +

guides(fill = guide_colorbar(barwidth = 18, title.vjust = 0.75)) +

theme(legend.title = element_text(size = 14))控制调色板

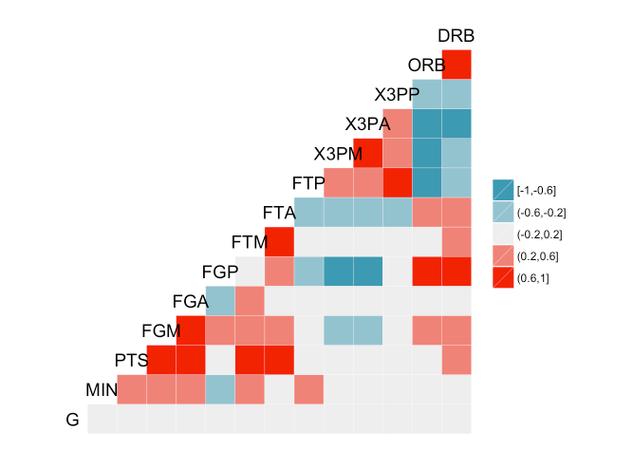

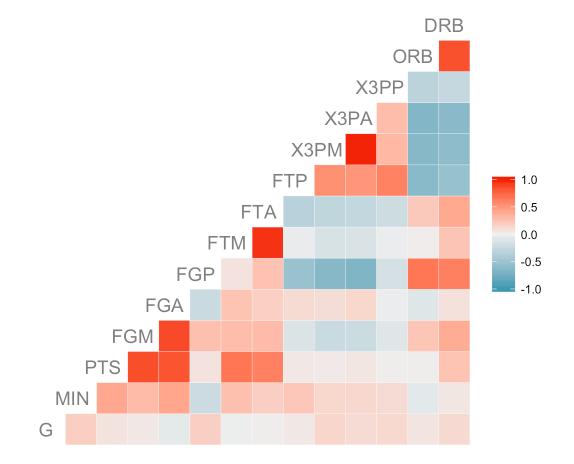

ggcorr使用默认的颜色渐变,该渐变从鲜红色到浅灰色再到鲜蓝色。可以通过低,中和高参数来修改此梯度,这与ggplot2中的控制参数类似:

ggcorr(nba[, 2:15], low = "steelblue", mid = "white", high = "darkred")## Warning: Non Lab interpolation is deprecated

默认情况下,渐变的中点设置为0.0,表示零相关。中点参数可用于修改此设置。特别是,将中点设置为NULL时将自动选择中值相关系数为中点,并向用户显示该值:

ggcorr(nba[, 2:15], midpoint = NULL)## Color gradient midpoint set at median correlation to 0.08控制色阶颜色的最后一个选择是通过调色板参数使用调色板。仅当色阶进行分类时(即使用nbreaks参数时),才应使用此参数:

ggcorr(nba[, 2:15], nbreaks = 4, palette = "RdGy")

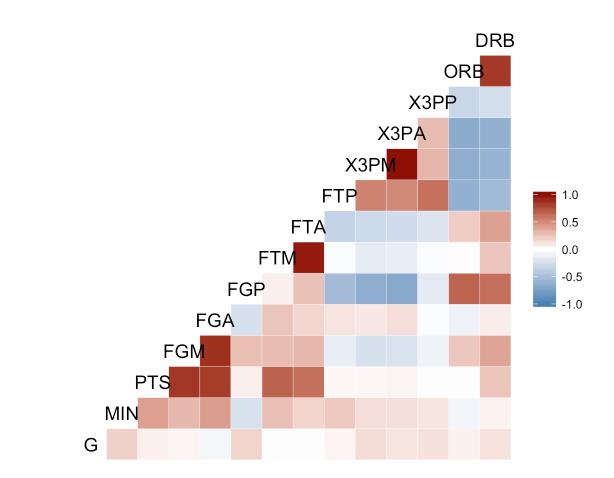

控制几何形状

默认情况下,ggcorr使用彩色图块表示相关系数的强度,类似于热图表示方式。

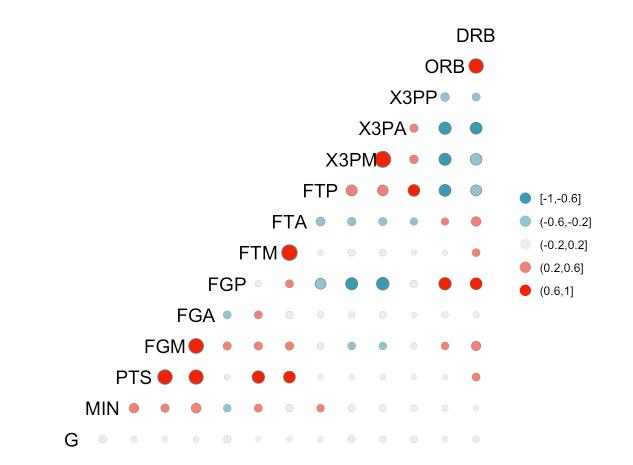

ggcorr也可以将相关性表示为按比例大小的圆圈,就是将其geom参数设置为“circle”:

ggcorr(nba[, 2:15], geom = "circle", nbreaks = 5)

此外,用户可以通过和参数设置圆的最小和最大尺寸:

ggcorr(nba[, 2:15], geom = "circle", nbreaks = 5, min_size = 0, max_size = 6)控制系数显示

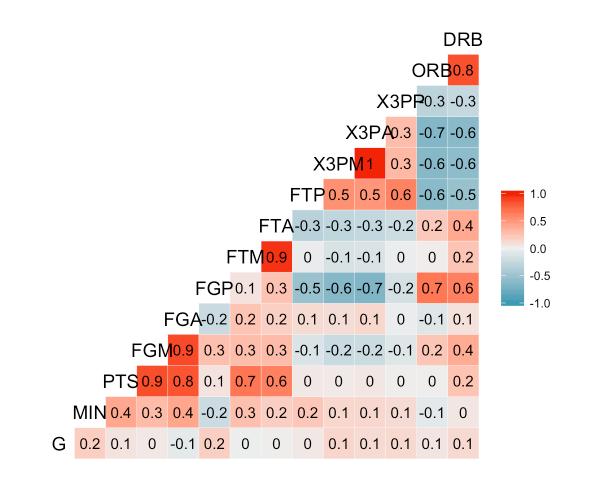

ggcorr可以通过将label参数设置为TRUE来在相关矩阵的顶部显示相关系数:

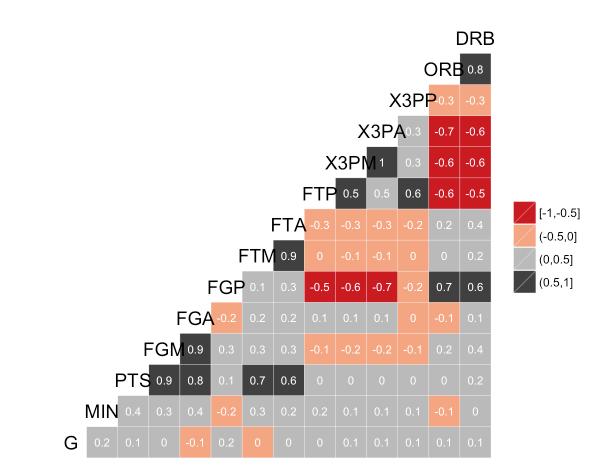

ggcorr(nba[, 2:15], label = TRUE)

和参数允许设置系数标签的样式:

ggcorr(nba[, 2:15], nbreaks = 4, palette = "RdGy", label = TRUE, label_size = 3, label_color = "white")

参数进一步控制系数标签中显示的位数(默认为一位数字),参数控制标签的透明度。如果设置为TRUE,则透明度级别将像相关系数一样变化,并且相关系数的绝对值越小,透明度越高:

ggcorr(nba[, 2:15], label = TRUE, label_size = 3, label_round = 2, label_alpha = TRUE)

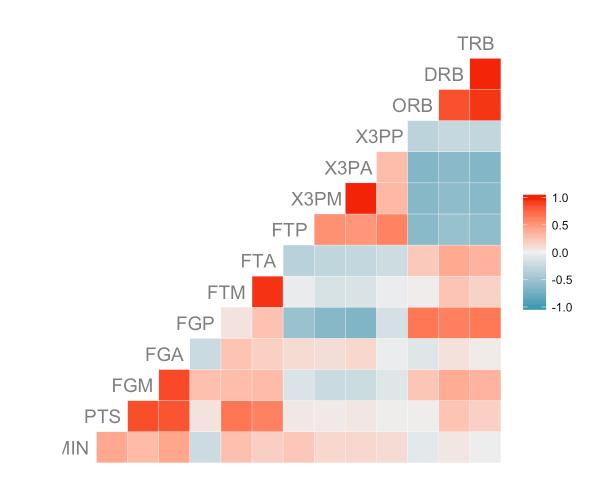

控制变量标签

在上面的几个示例中,变量标签(在相关矩阵的对角线上显示)的呈现不一定是最佳的。要修改这些标签的外观,要做的就是将支持的任何参数直接传递给ggcorr。以下示例显示了如何在将标签向左移动并更改其颜色的同时减小标签的尺寸:

ggcorr(nba[, 2:15], hjust = 0.75, size = 5, color = "grey50")

相关矩阵中的变量标签可能会出现的一个问题是,变量标签太长而无法在图的左下方完整显示。如下图:

ggcorr(nba[, 3:16], hjust = 0.75, size = 5, color = "grey50")

要解决此问题,ggcorr可以通过layout.exp参数在绘图的水平轴上添加一些空格,有助于显示长名称的变量:

ggcorr(nba[, 3:16], hjust = 0.75, size = 5, color = "grey50", layout.exp = 1)

还等什么呢,快来试一试吧!

基因共表达聚类分析和可视化SOM基因表达聚类分析初探获取聚类后和标准化后的结果一文学会网络分析——Co-网络图在R中的实现ggcor在微生物生态领域的使用实战ggcor |相关系数矩阵可视化

撰文:张虎

*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。