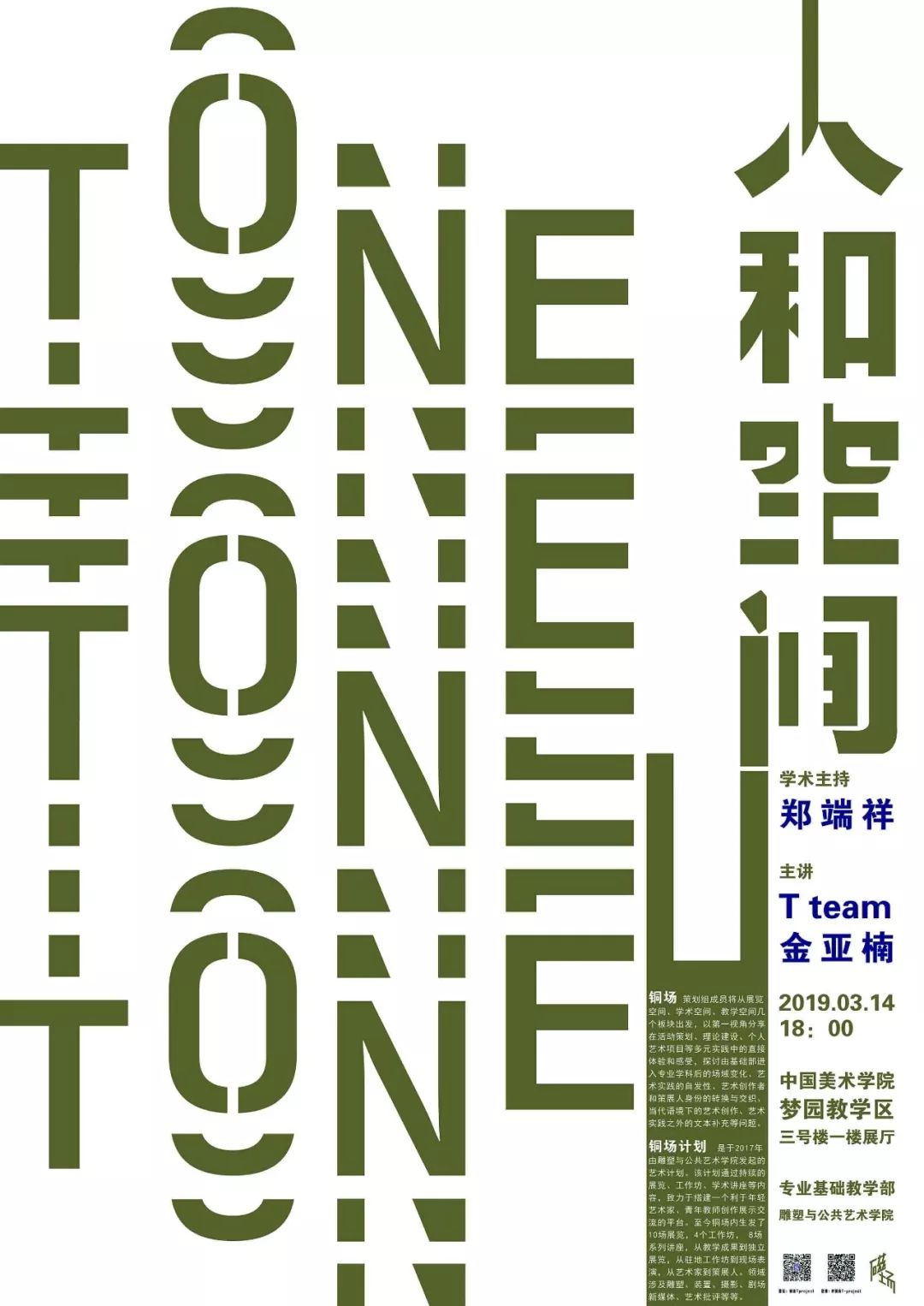

磁场系列讲座

人和空间——关于铜场计划

学术主持:郑端祥

主讲:Tteam、金亚楠

主办:专业基础教学部 雕塑与公共艺术学院

时间:2019.3.14 18:00

地点:梦园教学区三号楼一楼展厅

铜场策划组成员将从展览空间、学术空间、教学空间几个板块出发,以第一视角分享在活动策划、理论建设、个人艺术项目等多元实践中的直接体验和感受,探讨由基础部进入专业学科后的场域变化、艺术实践的自发性、艺术创作者和策展人身份的转换与交织、当代语境下的艺术创作、艺术实践之外的文本补充等问题。

“铜场计划”是于2017年由雕塑与公共艺术学院发起的艺术计划。该计划通过持续的展览、工作坊、学术讲座等内容,致力于搭建一个利于年轻艺术家、青年教师创作展示交流的平台。至今铜场内生发了10场展览,4个工作坊,8场系列讲座,从教学成果到独立展览,从驻地工作坊到现场表演,从艺术家到策展人,领域涉及雕塑、装置、摄影、剧场、新媒体、艺术批评等等。

以下文字将收录于今年五月底出版的铜场画册《Tone》

《空间和人》

了解空间是一件很难的事,这个词语因为太多的原因,变得捉摸不定。从这里向四周看去,有很多被称为空间的地方、空间里的事、和空间相关的东西。形形色色的空间构成了我们所了解的世界,已知的或是未知的,尚未定义的。那些已知的空间,都有了自己的名字,而所有未知的,或者决意去下定义的,一开始其实都和空间的名字无关,只关于空间里的人。当前这个空间,既然是刚开始定义,且现在又必须写点东西,那么就应该不为了建构,而是为了记住一些具体的人,他们在这里干了什么。所以这篇文字,从此刻起更像是一本后补的笔记,用来记住这一小段时间里发生的事情,特别是那些具体的人。

名字

在没有名字之前,这空间原本就以多件杂糅在一起的事为背景,那也就注定了,这些作为原点的事,在之后都会回过头来要求这个还没被起名字的空间。此刻,我已经有点模糊了,是从什么时候起,给予一个名字成为一件必须要解决的问题。是为了做展览海报还是为了邀请艺术家?但唯一可以确认的,有几个人在没有这个名字之前就来了。他们是马三、RIO、老曹。甚至,连我都还不清楚为什么会有这件事的时候,他们就来了,已经想要做点什么了。那一刻,他们的愿望比我更强烈。这也就是为什么,在刚开始的时候,我们可以长时间的,没有目的地想象、讨论、制作,只为了确认自己还在做一件自己可以把握的事。这个空间,将会在一次次的问答中被填满。

在写这些文字的时候,问了那几个当初一起想名字的人,他们大多也都没有了记忆。这让我更加确定,写这篇文字的重要性,是为记忆。那么有必要先说说,那几个先来的人。第一个应该是马三,他的思虑很深,我觉得一起干这事对他的身体好,而且他原本就是我们工作室的学生,也比较近。接着马三问了老曹和RIO,他俩来了,整个气氛就起来了。我早已忘了,我和他们怎么说的,只记得最近的一天,在英国的马三和我说,感觉这事在慢慢的朝一开始设定的方向去,有点眉目了。这样看来,莫非当时的这事已然有了方向?我倒觉得貌似当初没有方向,决心倒是有的。

人的聚集衍生空间

我们第一次聚在一起,试图诠释一个空间,给他名字、给他功能、给他基调以及仍然有待探讨的可能性。于是空间产生了。我们在多种角色的交替中实现了空间,反过来,这个空间也定义了我们。

崔黎

邀请和通知

第一个展览邀请艺术家的方式比较简单。通过问身边各个部门的老师,让他们推荐,然后邀请、看作品、讨论。艺术家们不管你这里叫什么,只关心会有什么品质的展览。但是展览的场地也同时开始装修了,我经历了到目前为止最复杂的财务审计流程,多线程的工作让我有点抓瞎。

我其实刚来这里不久,这些事,除了能找几个相熟的学生一起商量之外,没有什么办法找到帮手。况且,这件事连个名字都没有,怎么和别人说?忽然有一天,寻得一个道理,在学校里的空间,寻找和空间有关的人,可以用一种之前从未经历的方式,这就是通知。某一天我接到几个电话,他们说将会因为一个通知来找我,尽管当时为什么会有通知,通知的内容我并不知道。但就是这样,又来了几个人,一个是莫二,一个于航,另一个是安之堃。他们一来,我就被告知,我需要招一个艺术副总监。可是,那一刻我决定取消这个通知,一来这事叫什么都不清楚,二来大家都是在不断的行动中确定,何来“监”一说,何况我也不清楚我的身份是什么。在说明情况之后,莫二加入了我们,于航则更希望带艺术小组参加展览,安之堃退出了。这事情继续下去。这个通知让我明白,这件事一定是在这个学校里发生的,这种属性会成为特点也会成为羁绊。因为,一切都还模糊不清。

聊天记录

在当时的手机备忘录上,总共有三个新增类目,按时间顺序是:

1、空间装修的项目类别及预算;

2、第一个展览需要邀请的人;

3、这个空间可能的名字。

我罗列了好多为空间拟定的名字,无外乎是一些表明态度的或积极向上的,模糊记得有几个是关于海浪的比喻。现在,其他的名字早就没有记忆了,只剩下我们知道的这个。在几个人的小群里,我们开始讨论。若是这聊天记录还在,我会把它原封不动的放在这里,看起来会是犹豫,不确定,或是一人很兴奋,别人长时间没有回复。在讨论的那一晚之后的某天,我确定了现在这个名字的前身“铜厂”。这来自于对“银厂”(安迪沃霍尔)里头的人的迷恋,以及对雕塑材料特性的直观转译。相比之下,现在用的名字更宽阔一些,也是在征求了杨老师的意见之后的修改。如此一来,这里有了名字。

不谈高层次的理念,我对于这个名字和空间发生的关系以及体会是由几个非常具体的有关展览,工作坊和研讨会的事件和非常具体的人组成。2017年的时候我和曹志昊去10号楼展览空间用卷尺为“铜场”测量并画过一个草图,不记得啥原因(可能是我们看不懂学校专门的技术人员给的建筑平面图吧,当时感觉图和实际空间对不上),但肯定是为了展览用的。我们测量方法非常的原始,把每面墙的宽测了一下,再加上柱子的宽,总和就是这个展厅空间的长,非常长。空间的高度是老曹问老裴得来的,8米,如果没记错的话。那张图可能不精确,但是自己第一次去测量一个展厅,去了解一个实际的“铜场”空间。测量是个很有意思的事,人能对空间大小有多少把握?我俩只是用了一个绝不含糊也不够精确的方法来把握吧。这张图并没有用多久,只是一个简单的纪念。当然,后来有优秀的同学用cad画出优秀的平面图,应该是对“铜场”有了不一样的了解吧。

马三

门面

任何关于空间的想象,都应该有个入口。两年来,我们所见的展览活动,都会经过两扇蓝色的大门,或是通过点击页面的一个LOGO。这是第一个可以看到的铜场门面,它来自一个知名乐队的鼓手的设计。另一个门面,就是第一个展览的样子。这个展览邀请的人,都来自于这个学院。我在看完每个人的作品合集之后,都会和他们沟通展览的作品内容。有好几个人的作品都是为了这个展览新作的。期间,因为越来越多的人知道会有一个展览,也有人来找我,希望能够参加这个展览。只是,在此之前,这里好久没有事情发生了,大多数人都会惯性的拿之前发生的事来做对照,参与的方式也都显得很随意。因此,找来的人,都被我婉言谢绝了,当时看来,他们多少也有点脾气。

洞和显示器

如此看来,这事变得有点自己的方向,至少一点,这不是一件随意而为的事。在参加展览的人里头,晓芳是第一个问我是否可以打洞的人。打了洞,意味着需要通过一连串的工作去补这个实际的洞,和其他的洞。有时,这个要求在别处是会被拒绝的,但在这个空间里,类似打洞补洞这种逻辑的工作是我们的日常。晓芳因此在一面墙上打了上百个洞,之后,再也没有人如此密集的打过。

这个地方,东西不多也不少,重复的多,独特的少。在没有发现一个东西有特别的用途之前,他们都能可能被弃置。我和老曹马三,在好几天里,不是在五金店门外接电线插座,就是把学校里淘汰的显示器擦干净,重新装上背架。这是一些14寸的液晶显示器,银色的边框,没有特别多的功能,是为一个参展艺术家所准备的,是我们仅有显示器。之后,这些显示器变得很有特点,也很好用。

从一开始参与进来,就因为很想知道这里在做什么或要做什么,只是到现在也不曾确切地产生一个唯一的答案。而这个过程对我而言极有意义的也许是在经历的途中逐渐发现了有些事情,过程即本身。我在大多时候会在事情发生前想知道为什么,包括事情发生中,甚至事情结束后。这让我很多次险些进行不下去。直到现在回想起来,好像才发觉那些所参与过的展务工作也好,自己参与组织的展览也好,并没有这些为什么。而仿佛那些贴过的展签,搬过的展台,许多次没有什么结果的讨论,在展厅里游来荡去地看,跟做作品的人交谈,翻来覆去地整合资料,对每次工作步骤的考虑,这些构成了我对这件事的一步步认知和留在我身上的养分。回到最初,可能是羡慕崔黎、马三、老曹这样的小组合所产生的动力,就像金老师说,如同把稀薄的空气一点点凝成一张薄纸,尽管不那么结实,但是很有意义。

吴子桢

当时大概是过年那阵子,电话那头还有亲戚朋友热络聊天的声音,但子桢似乎因为展览的事情,声音听着有些愁。我俩就这样打了60分钟电话讨论了如何弄这个展如何落实事项...

后来子桢跟好几人这样打电话,再后来DOT端点就这样从一个个电话中一步步落实了下来。

小北

作品的名字

热情都会被琐碎的事割碎。一方面反复地核对信息,另一方面将信息制作为格式统一的展签。有几个新来的人一到这里就埋头做这些最琐碎的事。在莫二的鼓励之下,他们大概都明白了自己为什么要去做这些事。莫二特别适合这个角色,她比我更有动力去做这件事,也更有办法和身边的人相处,像个球队的经理。记得没错的话,吴子桢、厉媚洁、阮媛媛就是当初做这些琐碎事情的人。由于当初的工作流程不科学,所以要把所有的作品信息文件重新调整校对并翻译成英文。如今,看到他们几个能够熟练地安排工作流程,也是当初折腾过来的。

打开铜场的资料库,过去两年的所有项目便一览无余的铺展在眼前,每翻开一个文件夹,就有一些亲验的感受并置在脑中。从当初寥寥几人分担所有的事务到拥有现在可观的人力资源,我们在这个地点重重经验的累积印证着现在也暗示着其将来的坐标。一开始我们合伙尝试造了一个机器人,再不断完善他,接着反复推敲编撰一本可以与这台机器人更好相处的说明书。这里一直欢迎各种可能性,个体的参与与缺失在流动的改变着这整个场域的结构。

阿绵

这里是否依旧可以吃喝

第一个展览结束之后,这个地方并没有太多的变化。唯一欣慰的,是那些个之前被我谢绝的学生,他们回头和马三说,看完展览后就明白了不让他参加的原因。至少,他们不会因为这个拒绝而不再继续关注这里。

只是,这事也不应该因为一个或几个展览而定了性。在当时没有方向,至今也应该没有方向。只有一点可以确定,先把一些可能性尝试一下。也就是为什么,这里会有艺术家做关于外星人、关于吃香肠、关于生日的工作坊。他们用最廉价的材料,以及轻松的方式,把所有人联系在一起。现在回忆起来,如今怎么就没有这样轻松的场面了呢?这种轻松会让所有人都有很强的参与感及现场感,而这种感受恰恰是这个环境所缺乏的。似乎现在的形式负担变得越来越大了?好吧,来这里的人,都应该认真的享受于其中。即使是繁琐的修改文字、布线、转格式、扫地,这些都是一种基于认同的享受。

空间绝非只是物理意义上的长宽高。

从一开始,铜场就以“计划”的面貌印入我的脑子,它像一个幽灵,可以随处安营扎寨,所以绝不是一个“场地”那么简单。

人形成了空间,人和人之间的关系以及缝隙,事情中的人,人之间的事或对话……空间首先要求缝隙,缝隙让容量成为可能。

所以难道记忆不是一种空间,难道当你离开“铜场”回忆起来的是那个场地?你脑袋里留下什么,在身体的某个部位或者在心灵中留下了什么,这是属于铜场的空间。

但是场地同样是重要的,甚至是令人心安的。后来我们重新装修了办公室,安置上了像样的物件。这个场地于我而言就像是有了栖身之所。

我感觉自己也像一个幽灵,无目的地在这一切时空、场域漂浮,有些事你不知道为什么要做,你不知道怎么为自己正在做的下定义,某一天,也许你就知道了。

厉媚洁

艺术工作者

到目前为止,这里的每一个展览,都没有策展人。围绕在这里工作的,都只是促发事件的工作者。“我称呼自己为艺术工作者”这种说法,在很早的就听说过。那个时候,觉得艺术工作者这个概念很模糊,但又挺酷。为什么不是艺术家?一开始认为是一种谦虚,往后觉得是工作内容的差异,是级别的差异。再之后,觉得这是那个时代的叫法。但是,到现在这成为了日常。我们只是在艺术这个场域内工作,只是认清自己在干什么的一种说法。

莫二就是这样的人,愿意在里面工作,而且敢爱敢恨。对于她来说,解决的都是面前的问题,是这个范围内能看到的,是别人选择越过的问题。但是,那个时候,解决这些问题不那么简单,这些都是基础问题,累人的问题,是没有光鲜的,半天没个儿响的问题。在三番几次之后,她和我说她想退出。我记得我的回应只是:“好”。因为,从热爱某件事到以某件事为日常,中间还有很多步。

我在参与策划或扎在细节工作里的时候,其实是一种很难跳脱的进行时状态,那时候很想搞清楚自己究竟在做什么,而耳边声音嘈杂,心里总是模糊的。而离开铜场,埋头做论文了几个月,偶尔看看群里大家热火朝天的深夜讨论,恍如隔世,好像耳边声音模糊了,心里大概就清楚一点了。我也不清楚究竟是人在事中、在空间中的那种正在进行时的状态感受更真切,还是当一切离开最后回忆总结时候的想法更真切。

铜场是个物理空间,那一年来经常在里面走来走去,我大概对每一个电门,开关,尺寸等细节都了如指掌。在我印象中,所有进来过的作品都是它们在铜场空间发生的效果,所有讲座过的艺术家的脸都是铜场射灯下的轮廓。若说作为一个情感空间,它应该是我对所有合作工作过的伙伴之间所有记忆与情感羁绊的总和,加上沉淀在我在这里花去的时间、精力底部的,对自己的期望。我不算是个非常依照计划行事的人,也本身没什么计划。起初应召加入时,期待学到的东西已经快淡忘了,但得到更多的是繁杂的、无法总结的碎片,还有很多意外感受。

其实想来,用心参与过的话什么地方不是如此呢,铜场不算是特殊的。只是因为偶然的一次心中一热的强出头,和这个空间、和这些人的机缘就如此发生了,挺妙的。

柯飞羽

写给铜场的志愿者们

这篇文字完成的时间刚好是这个空间发生改变后的两年整。这两年里,来来走走很多人。我曾遗憾、疲惫于此,希望能把他们留下。但是,直到前两天有人问我是否依旧为了改变身边的环境而做这件事。我一方面惊讶于她依然记得这个当初我不经意提起的想法。另一方面,也问此刻的自己是否依然如此考虑。

此刻,或许我可以对她以及所有已到和未到铜场的人说:这环境已经在变了。往后,请不要为了环境而做,而是为了自己而做。只有这样,铜场才会成为一个真正意义上开放、平等、包容的空间。一切来和去亦如此,不留人,也不留遗憾。

金亚楠

2019年3月9日

……

延续的对话

我为展览《介》写过的话:“对话成了独白,在场却又缺席...对话在某个节点终止,但可能会在散后的,某个没有预料的时刻重新开始——以独白的形式。”

这也是这个空间,或者说在其中发生的事件与我的关系。我是他的痕迹,也是他的延续。

崔 黎

“铜场”第一次让我惊艳的时候是第一次研究生们的展览,不说作品好坏,作品放进去后,这个空间就开始有了自己的气味,真的挺像回事的,但绝对不是白盒子空间。空间是个抽象的东西,但是人一旦放了点东西进去,就开始有记忆。第一次展览名字也记不清了,就记得当时刘泠杉的巨大的投影和易超的被子还有龚啸做的第一张海报。我对以及张炜的工作坊留下的记忆是烤香肠,啤酒和泥巴,还有竹竿。后来一场应该是“介”,也是金亚楠当时提的一个名字,也不是一味的听金亚楠的,都是后来没更合适的选择。老曹那场展览扮演了一个急性子,逼着我们赶展览进度,让一切都还能运作,崔黎是一人挑起了线上工作的大梁,也解决了海报的问题(还有很多其他问题),据说那段时间还赶上了身体不适,真是个厉害的女人。说实话,我自己真没对那场展览有太多贡献,写了一段不知所云的话,还因为自己作品给曹和崔的工作增添了负担。我就记得我好想把铜场尾部的展墙往后推了推,多了一个小空间放我自己的作品,有点自私,不过在那样的群展当中,利用空间本来就是一件不能马虎的事。“介”的开幕上我们仨还发言了,不记得说了啥,班老师是讲了话,在这个过程中为我们几个做了很多指导,没少操心。后来远程操心的金亚楠从欧洲回来,看了展览也说了几句,还开玩笑说我应该在作品上跳热舞。

接下来的第一次学生展览我拿了件梯子来,还点了火,做了一次“表演”,但之所以质疑我做的是表演,原因是观众只有铜场罢了。能这么胡闹也是源于大家的宽容。再加一次大投影仪的帮助,“铜场”这个包含了具体的人和具体的事件的词对我的出国申请给予了无比的帮助。再后来因为忙于申请和毕业,没有参与“铜场”的活动,金亚楠的个展也没太帮上忙,看他们开幕晚上的头骨踢的是很开心的,“铜场”也够高够大。

现在在伦敦,对于“铜场”也仅是一些微信上的消息了。但这个词和空间所代表的关系只会越来越多,越来越具体和丰富。这是个很有意思的词也是很有意思的空间。

马三

真正的展览之前,有一群人忙着文案策划和推广传播。现在,最有效且经济的方法莫过于微信推送。我是其中的一员,表面说我是文案负责人,而实际策划Eat what you think时,却觉得自己的能力有些落后时代了。现在的微信公众号极其讲究排版,这一点我从崔黎身上学到很多,对PS的运用让推送版面起到不小的作用。其次,她对“想吃什么吃什么”的标题译法,比我译成“享你所想” 或“食你所思 ”好得太多。她深知公众号受众的阅读品味,对文案二校三校,使整体版面丰富而又信息明确。又因为是David 这位英国艺术家的展览,所以要求中英双语文案。英文语法是一个难点,但湄湄洁用同位语语法完美解决了翻译问题。这对我当时的蹩脚英语给到了有力的助攻。吴子桢对宣传文字的感觉比我好得多,她借鉴格力油烟机式的广告用语,善于传递情感。“因为石油危机,我家买不到香肠肉了…”等等情绪性的文字描述,就是她的建言。虽然没有亲身参与David的,但我自认为对艺术家这次的展览有着更深的认识。明面的展览空间固然重要,但前期策展的重要性更不可小觑。

徐喜晕

从大一开始就想着一定要在大学做一件自己认为很有意义的事,后来我遇到了铜场。大二一直是在打杂的状态,一起工作的伙伴们都有着些许怨言,但我总觉得所谓打杂虽说是繁琐的事,但是有其必要,因为在铜场做事情我总能获得我想要的,或是细到展览某个墙面隐藏电线的方法,又或是大到对艺术对人生的新的理解。

彭胤瑞

进入铜场之前,对这群人一起做的事不是很了解,只觉得是一群有趣的人做的一些好玩的事情,基于诗性,很多感性层面触发的事件。带着对当代艺术和策展一知半解的状态开始参加铜场的工作。刚进入的时候,接触的工作是细碎的,甚至是无聊的,细节到修改图片的名称,分类排序,是最基础的资料料整理工作。之前一直不明白一个ppt可以解决的问题,却要分类出多个文件夹,命名编号,直到后面整理人体课的照片,参与到画册的校对工作,才深刻的意识到,整理的工作是为了未来的事业,前期的每一步工作规范化,都能为后面的操作节约时间,在任何时候需要查找精确资料的时候都能快速的定位到位置。无论看起来技术难度高低的工作,都有着其重要的作用,让我感受到是一个team。

参与的工作所需要的能力一开始都不具备,很多需要涉及到软件操作的,pr、ai、ps、id之类的软件都是在完全不会操作但工作需要的情况下强行使用的,有的是同在一个小组的人教的,有的是全靠网络教学视频,有的则是靠和淘宝卖破解版软件的店家......总之每一次都算是还能完成吧,但技术上和审美上对于这些工具的使用还差很多,还需要继续努力。

参与过的应该是hours、蓝庆伟讲座、帕加马浮雕摄影展、画册校对和还在前期准备的未知向量年展。Hours是几个艺术家自己布展,所以没有涉及到现场布置,只涉及到前后期的资料整理工作、打印张贴海报。蓝庆伟讲座,由于正在下乡,没参与到现场布置录制直播拍摄的工作,前期的宣传海报真是伤脑筋,ps只操作过调照片颜色居然要创造一张海报,实际操作的每一步都在查询使用方法,耗费了大量的时间,修改了好多版,最后在金同学的帮助下,才最终完成。后期的视频剪辑更是复杂,虽然上了彭同学的课,但是实际操作起来还是很复杂,有大小二十多段视频,需要和音频完全匹配上,考虑选句、转场、每段的声音大小等等,最后呈现的效果仍不是特别理想,需要继续努力。帕加马摄影展最开始是对接媒体的工作,除了几个联系学姐拿到的媒体资源外,开始联系杭州各大纸媒和一些艺术机构,一些流量比较高的自媒体,但大都结果不理想。要么是觉得和他们的一贯内容不太匹配,要么就是希望资源互置,希望铜场同样帮助他们发布资讯,要么就是明码标价,按自媒体流量,信息投放位置,支付广告费用.......最后只联系成功了基础部的公众号,还挺受挫的,业务能力还需要提升,在谈判方面和找到合适合作的媒体的判断力。接下来又涉及到现场布置的工作,海报和前言的张贴,拓展了新的业务能力,贴展览前言,结束细碎的工作后,艺术家邀请我们吃饭才让我开始正视我的外语窘况,不敢开口,最近到了圣彼得堡,俄语不同,只能依靠英语,磨练了一段日子解决了一些交流问题,各个博物馆的展览介绍标签也基本没有阅读障碍,要继续好好学英语了,希望以后可以自己对接国外的艺术家或艺术院校了。画册的校对工作也是很细碎的,细节到一个点是全角还是半角,规范化模板化大大节约了时间,还需要很细心耐心,哈哈偷偷表扬朝炜,超级细心。

自从进入铜场开始每一次看展都变得不太一样,都会更加去观察他的展现设计,如何利用空间,打光藏线等等各种细节的东西。不再仅仅关注看到的作品本身,而是会对照之前的作品尝试了解艺术家本人和他整体的创作思路。也会关注到很多媒介的表现之类的,看看有没有自己感兴趣的,在做作品的时候可以用到。

2018 就结束了,过得挺快的,感觉也挺忙碌做了很多事,借这个机会好好整理一下思路,希望明年能把今年还不擅长的方面更加完善吧。

常宇岑

文字整理:厉媚洁/金亚楠

*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。