【摘要】:编码同一种氨基酸的密码子称为同义密码子。在生物界,各物种间乃至同一物种不同基因间,其同义密码子的使用频率是有差异的,称为同义密码子使用偏好性。密码子使用偏好性被认为是长期进化的结果,在进化过程中受到外界环境及内部分子突变等多重因素的共同作用,研究密码子的偏好性以及导致这种偏好性形成的因素,对于了解生物基因组的特征、分子进化以及生态适应等将具有重要启示。线粒体DNA的拷贝模式、分子量、遗传模式、进化速度等特性与核基因相比较均有较大区别,但在线粒体编码基因中,密码子使用频率的不平衡现象广泛存在。实际上,由于线粒体基因组分子量较小,且独立遗传,因此在分析密码子使用偏好性上具有一定的完整性及特异性优势。小鲵科是两栖纲()有尾目(Caudata)主要类群之一,在有尾类的进化研究中具有重要意义和价值。目前,大部分小鲵科物种的全线粒体基因组测序已完成,但密码子偏好性方面的研究还尚未报道过。因此,本研究将运用相关性分析、主成分分析和中性绘图分析等生物信息学手段,探讨20种小鲵科动物线粒体基因组密码子的使用模式;揭示小鲵科物种在进化过程中,方向性突变和中性选择哪一个是决定线粒体基因组密码子偏好性模式的主要因素。

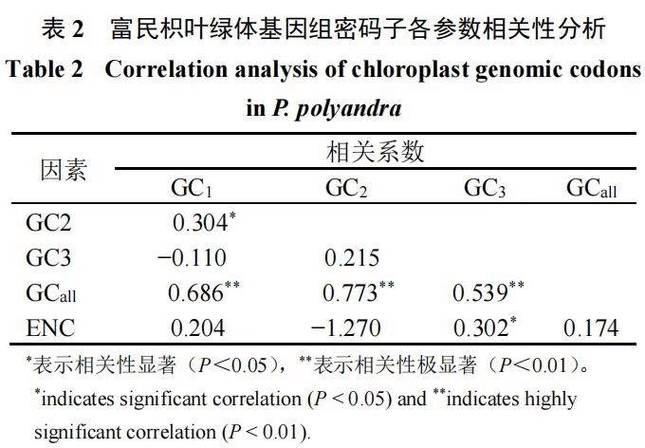

此外,基于密码子使用偏好性构建系统进化关系,并与其它分子学方法构建的系统发育树进行对比,期望对小鲵科遗传和进化的研究提供一个新的思路。研究结果如下:1.20种小鲵科动物线粒体蛋白编码基因序列中GC含量均低于40%,同义密码子第三位GC含量小于30%,二者均少于50%,表现出AT碱基使用的偏好性。由于四种碱基组成上存在区别,密码子使用上有NNA和NNT型密码子的偏好性。此外,20种小鲵科动物的线粒体编码蛋白基因在对密码子使用上具有偏好性,且各物种具有相似的密码子使用模式,在表现出偏好性的同时各物种之间偏好性差异变化不大,也就是说小鲵科线粒体基因组在进化过程中具有一定程度上的保守性。2.使用ENC和GC3s进行绘图分析,结果显示,大部分基因的点位于标准曲线的外侧或下方,和标准曲线的拟合度较低,说明其它因素和突变压力等共同参与了小鲵科线粒体蛋白编码基因密码子使用偏好性的形成。同时,基于RSCU值进行主成分分析,第1主成分只能解释密码子使用偏好的部分量变化。应用相关性分析对各因素的权重进行比较,结果显示线粒体蛋白编码基因密码子偏好性的影响因素在小鲵科的不同物种中表现出差异性。通过对中性绘图、ENC绘图、PCA以及COA的结果进行统一分析,结果显示小鲵科线粒体蛋白编码基因密码子的偏好性,是自然选择和突变压力共同作用的结果,自然选择是主导因素。

各单一因素的影响,在不同物种间表现出联合共同作用的方式,其中最优密码子概率(Fop)、疏水性(Gravy)与芳香性(Amoro)与密码子的偏好密切相关;而基因长度(L aa)、表达水平对密码子偏好性也有影响。3.对小鲵科线粒体基因组中密码子使用模式与tRNA反密码子的对应关系进行统计分析结果显示:小鲵科共鉴别出22组同义密码子家族,其中12组出现次数最多的密码子与tRNA反密码完全匹配,混合密码子组包含3组,其余7组中出现次数最多的密码子与tRNA反密码没有完全匹配,而是通过密码子第三位点摇摆而结合。综合这些结果进行推测,tRNA丰度对小鲵科线粒体基因组中的密码子偏好性影响较小,表现出间接影响的特征,其具体的机理还有待于进一步的探索。4.一般认为,物种亲缘关系越近密码子使用模式应越相似。因此本研究基于20种小鲵科物种线粒体13个蛋白编码基因密码子的使用模式(RSCU值)为指标进行聚类分析,作为物种亲缘关系的分析参考。之后将该聚类结果与已被证实具有分类学意义的精确分子数据进行比较研究,通过构建线粒体蛋白编码序列数据集,利用ML及BI方法构建系统发育树。二者比较的结果显示聚类结果及系统发育树结果不一致,说明物种的亲缘关系与线粒体蛋白编码基因CDS的差异大小有一定关系。基于密码子偏好性的聚类结果虽然不如基于CDS构建系统发育关系更接近真实的系统发育关系,但一些研究显示分子系统发育也并非完美的分类解决手段。更深入的研究如将衡量密码子偏好性其它指标进行结合,共同聚类,使用新的数模手段,将能够提高聚类结果的可靠性,为传统形态分类及分子系统发育分析提供补充和参考。

*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。